Oliver Wang, aux origines du turntablism

Oliver Wang est un passionné passionnant. Pour le constater il suffit de lire ses articles sur son blog, d’écouter ses mixes dont certains sont passés à la postérité, ou encore d’étudier son travail de sociologue. Il vient de publier un livre, Legions Of Boom, qui revient en détail sur la place des Américano-Philippins et des discothèques mobiles dans la Bay Area. Le sujet est pointu, tout comme le bonhomme. Il était donc normal que l’Abcdr s’entretienne avec ce touche-à-tout talentueux.

Dans le genre multi-casquettes, Oliver Wang fait assez fort – avec un petit côté Peter Parker (ou Clark Kent, pour les lunettes) en prime. Le jour en effet, il est le Dr. Oliver Wang, un respectable universitaire, Associate Professor en sociologie à l’Université – publique – de Californie (l’équivalent de maître de conférences chez nous), tandis que la nuit, il est O-Dub le DJ, continuant d’animer des soirées quand il en a l’occasion. Les deux identités ne sont d’ailleurs pas complètement indépendantes : O. Wang a débuté son activité d’animateur en 1993 à Berkeley, où il obtiendra sa thèse de doctorat.

Cet homme aux multiples talents, qui réside aujourd’hui à Los Angeles, s’est fait connaître au plus grand nombre par son audioblog Soul Sides. Ce qui n’était au départ, en 2000, qu’un site de recensions, a évolué en 2003 puis 2004 pour devenir un blog musical faisant découvrir des morceaux au compte-gouttes, différents genres confondus, chaque fois accompagnés d’un commentaire. Homme de plume, Oliver Wang a contribué en tant que critique musical à une belle brochette de publications, aussi bien spécialisées (comme Vibe ou Wax Poetics) que généralistes (du LA Review of Books à Village Voice), parmi lesquelles, côté hip-hop, The Source, XXL, Blaze, Scratch, etc. Homme de radio, il a participé à plusieurs chaînes locales et nationales. C’est aussi un conférencier chevronné régulièrement invité à discuter de ses sujets de prédilection, nombreux, et qui dépassent le seul cadre musical pour s’intéresser plus généralement aux cultures populaires, en particulier « asio-américaines ». Bref, Oliver Wang est un touche-à-tout doué, et encore, on dit ça sans avoir déroulé tout son curriculum.

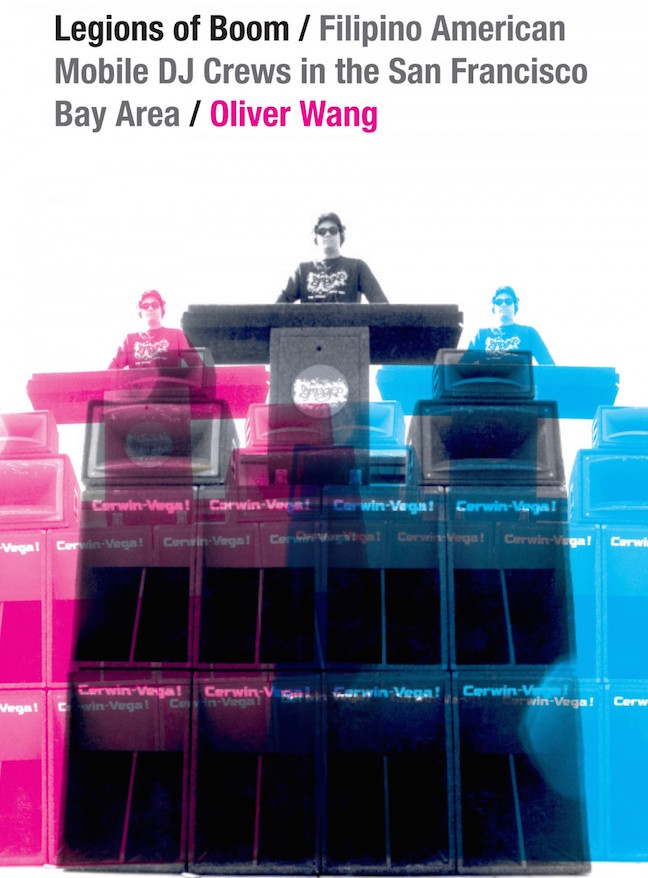

Ses livres reflètent sa capacité à jongler avec plusieurs approches et, du même coup, à s’adresser à différents publics. En 2003, il coordonnait Classic Material. The Hip-Hop Album Guide, un livre collectif facile d’accès rassemblant des recensions d’albums marquants. En 2015, il a cette fois publié un livre de facture plus académique, intitulé Legions of Boom: Filipino American Mobile DJ Crews of the San Francisco Bay Area. C’est de ce travail de recherche que part cette interview.

Abcdr Du Son : Tu viens de publier Legions Of Boom, un livre qui traite de la place des Philippins et des discothèques mobiles dans la Bay Area. Quelle est la genèse de ce projet?

Oliver Wang : J’ai commencé Legions of Boom à la fin des années quatre-vingt-dix pour ainsi dire. Je vivais alors dans la Bay, j’étais DJ et journaliste. Et pour tous ceux qui suivent cette scène il est clair que les Philippins de cette région sont parmi les meilleurs DJs au monde, des gens comme Q-Bert, Mixmaster Mike, Apollo, Shortkut, etc. Quand j’ai eu l’occasion de les interviewer dans le cadre de mon boulot de journaliste, je leur demandais souvent comment ils avaient débuté, et une des réponses qui revenaient le plus souvent c’était qu’avant d’être des turntablists ils ont presque tous été DJ dans des disco mobiles [La disco mobile est – comme son nom l’indique – une installation mobile faite par et pour le DJ (sonorisation, platines, lumières…) qui permet de se produire dans différents événements (anniversaire, mariage…), NDLR] durant les années quatre-vingt, début quatre-vingt-dix. Ils faisaient des mariages, des fêtes dans les lycées. Et je me suis rendu compte que cette génération de disco mobiles était la fondation, celle qui a fait naître ce phénomène DJs que l’on connaît tous aujourd’hui, avec ses championnats, ses battles, ses crews.

Il y avait très peu de choses qui avaient été écrites sur le sujet. Quand j’avançais dans mes études ça m’a semblé être un sujet de recherche pertinent. Et toutes ces recherches ont finalement donné naissance au livre Legions Of Boom.

A : Peux-tu nous décrire en quelques mots l’histoire de la diaspora philippine établie à San Francisco ?

O.W : Il y a une petite communauté philippine dans la Bay depuis quasiment le début du XXe siècle. C’est une conséquence des relations internationales et plus précisément de l’occupation militaire des Philippines par les Américains. Ça a créé une immigration, mais en ce qui concerne les DJs en particulier leurs familles ont majoritairement émigré après 1965.

1965 c’est l’année où est passée une loi qui a augmenté les quotas d’immigration. Cette loi a notamment profité aux pays asiatiques. Des dizaines de milliers d’immigrants de différents pays, dont les Philippines, sont arrivés aux USA. Puis en 1972 la loi martiale a été adoptée aux Philippines, ce qui a poussé beaucoup de familles à l’exil. Comme il y avait déjà une communauté de Philippins dans la Bay, beaucoup ont profité du regroupement familial pour faire venir leurs proches. Les DJs dont on parle sont soit nés aux Etats-Unis, soit arrivés très jeunes. C’est la génération un et demi, entre la première et la seconde génération.

A : En tant que sociologue quelle a été ta méthode de travail pour un sujet aussi précis ?

O.W : Ce qui m’a intéressé en priorité c’est le côté communauté faite de groupes, de crews. Les médias donnent l’impression que le DJ est forcément solitaire, mais quand on regarde en profondeur on voit que la notion de collectif est omniprésente chez les DJs. Qu’il s’agisse de crews officiels ou de regroupements moins formels, les DJs évoluent rarement seuls, en tout cas, beaucoup moins souvent qu’on se le représente habituellement. Et pour les disco mobiles c’est encore plus évident qu’on a affaire à des crews. En tant que sociologue ce qui me fascine c’est comment ces crews interagissent entre eux et à l’intérieur de chaque crew. Pour un sociologue les interactions sociales sont le fondement de toute société, donc observer comment les gens qui ont fait cette musique remarquable ont fonctionné en tant que collectifs m’a tout de suite intéressé. Ensuite il y a le côté racial et ethnique. Pourquoi cette scène était autant dominée par les Philippins ? Et aussi le côté genré : pourquoi y a t’il aussi peu de femmes ? Et bien sûr il y a l’angle social, la plupart viennent de la classe moyenne. Tout ça, ce sont des approches classiques en sociologie.

« Les médias donnent l’impression que le DJ est forcément solitaire, mais quand on regarde en profondeur on voit que la notion de collectif est omniprésente chez les DJs. »

A : Quels sont les retours que tu as pu avoir tant des acteurs de cette scène que des lecteurs ?

O.W : Je crois que les retours ont été en majorité positifs. Je n’ai pas encore eu de retour négatifs, sur des erreurs que j’aurais pu faire, ni sur des sujets que j’aurais dû aborder. Mais je ne pense pas avoir tout dit sur le sujet. J’ai raconté les histoires de dizaines de personnes quand on aurait pu en raconter des centaines, voire des milliers. Quand j’ai commencé à interviewer certains DJs au début des années 2000, certains avaient la quarantaine et avaient abandonné le deejaying depuis longtemps, dix ou vingt ans parfois. Et ces cinq dernières années, certains d’entre eux sont revenus vers le deejaying. Ils sont plus âgés, installés dans la vie et ils se sont rendus compte qu’il était possible d’être DJ en parallèle de son activité professionnelle. Ils ont réalisé que même s’ils sont « adultes » ils peuvent continuer. Être DJ, ce n’est pas forcément un truc qui devait s’arrêter à la fin de leur adolescence.

A : Une série d’exemplaires du livre était accompagnée d’un mix, peux-tu le présenter et pourquoi avoir choisi celui-ci?

O.W : Je ne parle pas beaucoup de musique dans le livre, aussi surprenant que cela puisse paraître. Le sujet c’est vraiment la communauté des DJs en elle-même. La musique qu’ils jouaient est évidemment importante pour eux, mais ce n’est pas ce point qui m’a intéressé dans mon travail académique. Mais évidemment je leur demandais quand même quels étaient les disques qu’ils jouaient. Et leur but était de faire danser les gens, leurs playlists reflétaient les différentes tendances de l’époque de la fin des années soixante-dix aux années quatre-vingt-dix, donc ça allait de la disco, du funk à la new-wave européenne en passant par l’électro de LA ou du freestyle. Je crois que ce qui définit le mieux cette période c’est le latin freestyle. Au milieu des années quatre-vingts c’est le hip-hop qui domine en particulier dans les crews les plus jeunes.

A : Quel a été l’impact de cette scène auprès de toute l’école californienne se revendiquant du turntablism?

O.W : À la fin des années quatre-vingts l’épicentre du scratch est passé de Philadelphie à la Californie, avec cette jeune génération de DJs férus de scratch, les Q-Bert, Apollo, Mixmaster Mike qui étaient tous de la même région. Pour les DJs plus âgés, le scratch ce n’était pas quelque chose qu’ils pouvaient placer dans un mariage par exemple. Ça n’avait pas vraiment sa place dans ce contexte. Scratcher, faire des battles, monter des championnats, ça n’intéressait pas les Djs de disco mobiles. Mais les Q-Bert, Mixmaster Mike, eux, ils ne voulaient que ça : scratcher ! Ils voulaient être entre scratcheurs pour s’entraîner, faire de battles, bref, toutes ces choses qui n’intéressaient pas les DJs de disco mobiles. Ils ont donc commencé à chercher des gens de leur génération, motivés par le scratch comme eux. À la base, ils étaient tous dans des crews différents, mais ils se sont regroupés pour explorer ensemble le turntablism. Qui d’ailleurs ne s’appelait pas encore turntablism à l’époque. C’est comme ça qu’est née cette scène, l’idée d’une famille turntablism. Sans les Disco Mobiles, sans le désintérêt pour le scratch, les turntablists n’auraient jamais été amenés à devoir se définir de la sorte. Ils n’auraient pas eu à clamer leur propre identité. Indirectement, le turntablism est né en réaction à la Disco Mobile.

A : Toujours concernant un sujet de niche, tu as également écrit sur l’histoire de la pochette du premier NWA. Peux-tu nous en parler ?

O.W : Je travaillais sur un sujet qui reprenait les histoires derrière plusieurs pochettes de disques photographiées à Los Angeles. Il y avait une dizaine de pochettes, dont la compilation NWA and The Posse qui a été prise dans une allée recouverte de graffitis. J’avais déjà lu des articles sur le destin des différentes personnes qu’on voit sur cette pochette, mais personne ne s’était intéressé au lieu où avait été prise la photo. J’ai rencontré plusieurs personnes impliquées dans ce projet et je crois que c’est Arabian Prince qui m’a expliqué que la photo n’avait pas été prise à Compton, contrairement à ce que je pensais, mais à Hollywood. Donc j’ai recherché le photographe Phil Bedel sur Google et c’est lui qui m’a retrouvé l’endroit précis où le cliché a été pris. C’était derrière Drum City, un magasin de musique réputé de Hollywood qui appartenait à une légende du Jazz, Roy Harte. C’est l’arrière du magasin, là où arrivent toutes leurs livraisons d’instruments. C’est à quelques mètres des locaux de Macola Records, le label des premiers disques d’Eazy E et NWA. C’est sur Santa Monica Boulevard. Phil Bedel travaillait juste à côté et quand Jerry Heller lui a demandé s’il pouvait photographier ses artistes il l’a fait. Bedel n’était pas un photographe qui faisait beaucoup de portraits, mais il a fait beaucoup de photos pour les artistes de Macola, dont la pochette de NWA and The Posse.

A : Qu’as-tu pensé du biopic Straight Outta Compton ?

O.W : D’un côté ça m’a bien plu parce que ça joue sur la fibre nostalgique de cette époque formidable. La première moitié du film qui décrit la formation du groupe jusqu’au moment où Ice Cube enregistre « No Vaseline », c’est le summum du film selon moi. Après c’est beaucoup moins prenant. La deuxième moitié du film c’est le déclin du groupe et je trouve ça moins intéressant à voir. En tant que spectateur, après s’être investi dans la création du groupe, c’est compliqué de s’investir dans sa dissolution. Ce qui me gêne aussi c’est qu’étant donné que le film est produit par les membres du groupe il est hagiographique. Il n’y a aucune place aux critiques. Personne n’y évoque les casseroles de NWA. Par exemple le fait que Dre a tabassé Dee Barnes, ça a eu lieu dans la période qui est décrite mais on n’en parle pas du tout. Pourtant à l’époque, ça avait fait la une des journaux. C’est un problème de ne pas en parler. Le film est loin d’être parfait, mais il est vraiment bien fait, surtout en comparaison des biopic de rappeurs qui l’ont précédé.

A : J’ai découvert ton travail via ta mixtape Incognitos à l’époque où internet ne dominait pas encore la diffusion musicale. Penses-tu que ta mixtape avait fait monter la cote de certains disques qui y figuraient?

O.W : Je ne sais pas, c’est une mixtape qui était consacrée à des morceaux qui n’étaient pas connus. Il y avait à la fois des morceaux rares, promo only, test press, et aussi des morceaux moins obscurs, dans le sens où ils étaient sortis dans le commerce, mais que le public n’avait peut-être pas remarqués à l’époque. Par exemple « Invocation » de Common sur son troisième album. L’idée ce n’était pas de sortir mes disques les plus rares, mais plutôt de faire selon mes goûts une sélection de morceaux que je voulais mettre en lumière. C’était avant la vague random rap [Rap indépendant de la fin des 80’s début des 90’s passé inaperçu, NDLR] de la fin des années quatre-vingt-dix qui ne concernait que des disques tirés à peu d’exemplaires. Incognitos n’était pas une mixtape random rap. Je ne sais pas si elle a vraiment fait monter la cote de ces disques parce que je n’en ai vendu que quelques centaines, mais elle a pas mal voyagé puisque tu l’as entendu, donc peut-être qu’elle a plus marqué que je ne le pensais. Mais je ne parierai pas là-dessus.

A : Toi qui poursuis cette activité de DJ, quelles sont les dernières sorties qui t’ont marqué?

O.W : Je continue à découvrir de nouvelles choses tous les jours. Ça varie. Par exemple la compilation du groupe 4th Coming que mon ami Egon a sorti sur Now Again. C’est un groupe funk aux influences psyché qui n’avait sorti que des quarante-cinq tours au début des années soixante-dix, j’étais complètement passé à côté. Je m’intéresse de plus en plus à la sweet soul, je découvre des choses nouvelles dans ce style tous les jours. C’est par vagues en fait. Il y a des périodes où mes découvertes musicales sont plus ou moins nombreuses, mais je pense et j’espère que je continuerai à découvrir de la musique toute ma vie.

A : Es-tu passé au mix numérique?

O.W : Oui, mais je reste un collectionneur alors je continue d’acheter du vinyle bien sûr. L’objet reste attractif à mes yeux, mais en termes de mix le numérique est intéressant. J’ai commencé à faire des mixes en multipistes vers 1995, sur un vieux Tascam à cassettes d’abord, puis en digital et maintenant sur mon portable. C’est une attitude que je retrouve chez beaucoup de DJs : peu importe les outils, ce qui compte c’est comment tu les utilises. Le débat analogique versus le digital n’intéresse plus que quelques puristes. Pour beaucoup de DJ, dont moi, la nature du médium importe peu. Bien sûr il y a des bases qu’il faut maîtriser en matière de mix, mais ce qui compte c’est le produit final.

« Pour beaucoup de DJs, peu importe les outils. Ce qui compte c’est comment tu les utilises. Le débat analogique versus le digital n’intéresse plus que quelques puristes. »

A : Tu es aussi connu pour tes talents de digger. Comment décrirais-tu ta collection?

O.W : J’ai dû avoir jusqu’à 8000 disques à un moment, probablement la moitié étaient des maxis de rap que j’ai eu en étant DJ dans une radio universitaire, puis journaliste. J’ai essayé de faire une purge, j’ai environ 2000 disques que j’ai vendus, certains que j’essaie encore de vendre ! Sinon c’est beaucoup de jazz, musiques latines, funk. C’est essentiellement ces genres là que j’écoute depuis longtemps. Je suis un de ces collectionneurs chiant qui catégorisent par genre et ensuite qui rangent alphabétiquement dans chaque genre. Mais comme tout le monde je perds régulièrement des disques. Étant marié à une bibliothécaire je me dis souvent qu’il faut que je trouve un meilleur type de classement.

A : Il y a t-il encore des disques que tu recherches ? Si oui, lesquels?

O.W : Oui, une des choses que j’ai vite apprise c’est qu’il y aura toujours des milliers, des dizaines de milliers de disques dont tu n’as pas encore entendu parler. Mais en réalité, on avance tous disque par disque. Un disque découvert ou trouvé t’emmène vers un autre. Je ne peux pas imaginer qu’un jour il n’y aura plus de disques que je cherche. C’est un processus lent et qui rend humble. Je ne suis pas pressé… je ne suis plus pressé. Quand j’étais plus jeune je voulais accumuler rapidement. Maintenant si j’achète un ou deux bons disques par mois je suis super content parce que j’ai toujours quatre mille disques chez moi, dont certains que je n’ai pas écouté depuis des années. Ce n’est pas juste un processus de découverte de nouveaux disques mais aussi de redécouverte des disques que j’ai déjà.

A: Tu étais il y a peu sur Paris, as-tu pu trouver de bons disquaires ?

O.W : Alors il y a Super Fly que je connaissais déjà parce que je leur avais déjà acheté des disques sur internet. La qualité de leur stock est impressionnante. Malheureusement je suis venu en août et certains magasins étaient fermés. Je suis allé chez Bettino, c’est toujours agréable d’avoir un disquaire qui comprend tes goûts et qui te fait découvrir des choses qui te correspondent. Mais c’était un voyage en famille, avec ma femme et mes enfants, alors je n’ai pas passé tout mon temps chez les disquaires. Mais déjà avec ces deux-là j’ai pu ramener avec moi quelques disques fantastiques.

A : Tu as également écris pour de nombreuses revues telles que Vibe, WaxPoetics, The Los Angeles Times. Comment es-tu venu au journalisme?

O.W : J’ai toujours aimé écrire sur la musique. Aux tout débuts d’internet, à l’époque de Usenet il existait déjà des groupes de discussion consacrés au rap. Je ne cherchais pas vraiment à faire des chroniques, simplement à parler de musique, mais au final c’est devenu des chroniques de disques. En 1994 et 1995 j’ai commencé à écrire dans la presse musicale et dans la presse ethnique. D’abord sur la culture asiatique-américaine et aussi sur le rap. En 1995 je suis devenu éditeur pour Urb, je m’occupais des chroniques de maxis hip-hop. J’ai aussi collaboré au San Francisco Bay Guardian, un magazine alternatif. Ça fait vingt ans donc, et depuis j’ai varié les sujets sur lesquels j’écris. Maintenant j’aime aussi écrire sur la nourriture et sur la littérature. J’aime toujours écrire sur la musique, mais au bout d’un moment j’ai peur de ressasser les mêmes clichés. Si je relis tout ce que j’ai écrit depuis vingt ans je me rends compte que j’utilise souvent les mêmes adjectifs, les mêmes formules… Alors j’apprécie écrire sur autre chose que la musique. Ça force mon cerveau à sortir de ma zone de confort.

A : Pour les lecteurs qui ne connaissent pas, peux-tu présenter Soul Sides ?

O.W : Soul Sides est un blog musical que je fais depuis 2004. En fait il existait sous une autre forme avant, mais le blog est là depuis 2004. Avant ça je faisais de la radio et le hasard a fait que le blog a correspondu à la fin de l’émission de radio que je faisais depuis dix ans. Le blog est plus pratique parce que je le fais à mon rythme.

A : Tu as publié de nombreux mixes. Prévois-tu d’en sortir de nouveau ?

O.W : Je pourrais faire une longue liste de mixes sur lesquels je devrais travailler et que je n’ai jamais eu le temps de faire. Je vais devoir prioriser certains projets qui n’ont pas de deadline fixe. Je voudrais faire un mix de latin dance, je vais faire ce que j’appelle un kitchen sink mix, un mix de morceaux étranges et excentriques. Ce sont ces deux mixes que je vais faire en premier et ensuite j’ai pas mal d’idées de mixes, hip-hop notamment même si j’en ai fait une dizaine déjà, mais entre le travail et les enfants ça a évidemment ralenti mon rythme.

A : Tu avais également publié des compilations, notamment deux compilations Soul Sides sur le label Zealous Records en 2006 et 2007. Quelle était l’idée derrière ces compilations ?

O.W : Comme Soul Sides était dans la première vague des blogs musicaux, beaucoup de journaux s’y sont intéressés et les gens qui dirigeaient le label Zealous m’ont approché pour diriger une série de compilations de soul. Il n’y avait pas de thème sur la première compilation. C’étaient juste des titres peu connus, un peu dans le même esprit que Incognitos mais avec de la soul. Ce n’était pas les plus grands tubes de la soul, ni des titres super obscurs. Je pense que les morceaux représentent bien ce que j’écoutais à l’époque, vers 2006. Le second volume était autour du concept de reprises, un truc que j’aime beaucoup. Rétrospectivement je trouve ce deuxième volume moins bon. Si je devais la refaire je choisirais de mettre plus de styles différents, peut-être un peu de jazz pour élargir le spectre.

A : Penses-tu que ce type de compilation est encore pertinent à l’ère du streaming ?

O.W : C’est sûr qu’aujourd’hui ce serait plus simple de faire une playlist Spotify. Et vu comment s’est étendue la bibliothèque digitale, ce n’est pas dur de trouver des bons morceaux qui existent déjà en ligne. Le développement du marché de la musique en ligne ces dernières années fait que ce type de compilation est peut-être moins indispensable aujourd’hui. Et quand on pense au boulot que représente la partie juridique pour obtenir les droits des chansons, c’est évident que ce n’est plus rentable de faire ça aujourd’hui. Mais il y a un rôle de prescripteur qui se doit exister pour mettre en avant des musiques peu exposées.

Aujourd’hui, Oliver Wang promeut son livre, continue à écrire sur la musique et reste un digger invétéré. Son autre actualité, c’est son apparition dans le projet Dust and Grooves, qui documente le parcours de collectionneurs de vinyles à travers le monde. La photo qui illustre notre entretien est issue de ce projet. Elle est réalisée par le photographe Eilon Paz qui, avec quelques complices, est à l’origine de cette série d’interviews et des clichés qui l’accompagnent. Un livre en a été tiré.

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de l’avoir eu entre les mains, on vous recommande chaudement de faire un tour sur le site de Dust and Grooves, sorte de version web enrichie du bouquin. Que ce soit pour les photos d’Eilon Paz (notamment ses collages photographiques ou le superbe clin d’oeil à Cut Chemist) mais aussi et surtout pour le travail éditorial qu’il y a autour, Dust and Grooves vous fera saliver. Le londonien Keb Darge, Rich Medina, Oliver Wang dans la baie, Questlove à Philadelphie, Ollie Teeba de The Herbaliser qui offre un mix, et même quelques français que vous ne connaissez pas encore (ou presque, puisque le Gotan Project traîne dans le coin) vous y attendent.

Pas de commentaire