Le big bang bling-bling

Avec ses créations surréalistes, l’agence de graphisme Pen & Pixel a défini l’identité visuelle du rap sudiste tout en poussant à l’extrême les codes clinquants du hip-hop moderne. Rétrospective en compagnie de Shawn Brauch, son fondateur.

Abcdr du Son : Comment est née l’entreprise Pen & Pixel ?

Shawn Brauch : Mon frère Aaron et moi, on travaillait pour Rap-A-Lot Records à Houston. Il faut se rappeler qu’avant Rap-A-Lot, l’Amérique n’avait jamais pu découvrir la version sudiste du gangsta rap, à l’exception du 2 Live Crew. Mon frère était le general manager du label. Moi, j’ai été embauché en 1991 pour l’assister dans la réalisation de clips. Lui était côté business, moi j’étais plutôt dans le graphisme. Ma mission principale était de réaliser les story-boards. J’étais diplômé du Chicago Art Institute, et j’avais aussi un diplôme en communication graphique à l’École de Design de Parsons. L’un des premiers albums sur lequel on a travaillé ensemble, c’est celui de Prince Johnny C, puis la plupart des albums des Geto Boys.

A : Qu’est-ce qui vous a poussé à quitter Rap-A-Lot pour lancer votre propre entreprise ?

S : À l’époque, on commençait à utiliser des effets spéciaux numériques sur certaines pochettes d’albums. D’ailleurs, l’album I’m goin’ out lika soldier de Willie D était l’un des premiers visuels à utiliser une grosse dose d’effets photo-réalistes. À la sortie de ce disque, les gens ont commencé à demander des effets similaires pour leurs propres albums. Ils venaient chez Rap-A-lot en croyant repartir avec un visuel et rien d’autre, mais évidemment, c’était impossible. La demande a augmenté jusqu’au point où l’on s’est dit « Bon, ça ressemble à un bon modèle économique, alors allons-y, lançons-nous. »

A : C’était une décision facile à prendre ?

S : Oh oui, on a commencé avec 1000 dollars pour acheter de l’équipement et démarrer la boîte. On travaillait dans notre appartement, sur la table du salon.

A : Vous étiez fans de hip-hop tous les deux ?

S : Et bien, oui. Enfin… oui, on peut le dire. Disons que c’est venu à nous petit à petit. En tout cas la demande était bien présente, et on proposait une offre en retour. C’était une stratégie purement commerciale.

A : Vous avez grandi à Houston ?

S : Non, nous avons grandi à l’étranger. On a vécu la majeure partie de notre vie en Asie du sud-est et au Brésil. Je suis arrivé à Houston en 1991. Mon frère, quant à lui, y a vécu de 1989 jusqu’à récemment. Pour ma part, j’ai quitté la ville en 2003.

A : Donc, dès votre arrivée à Houston, c’était parti, vous étiez dans l’industrie du disque…

S : Instantanément. Le jour de mon arrivée, je me suis retrouvé sur un plateau de tournage, à bosser sur un clip.

« Très tôt, j’ai remarqué que les gens ne saisissaient pas toujours le potentiel qu’il y avait dans le logiciel Photoshop. »

A : Quelle était votre philosophie pour Pen & Pixel ?

S : Très tôt, j’ai remarqué que les gens ne saisissaient pas toujours le potentiel qu’il y avait dans le logiciel Photoshop. J’avais par ailleurs une expérience en photographie, et j’avais aussi constaté que les gens payaient des sommes considérables pour se faire photographie avec une Bentley, engager des mannequins, louer des bijoux, etc. Avant nous, une séance photo pouvait coûter entre 15 000 et 20 000 dollars, rien que pour tout mettre en place. Et encore, il n’y avait toujours pas de relief, ni d’effet bling-bling, c’était très limité. Je me suis donc dit « Pourquoi se ruiner alors que nous pouvons obtenir le même résultat pour un dixième du budget ? » On avait tout en stock : des photos de Rolls Royces, des filles, des diamants… Tout, même des vêtements ! Si les artistes n’avaient rien à se mettre, il nous suffisait de photographier leur visage, d’utiliser un modèle pour le corps, coller la tête sur le corps sans que la différence soit perceptible. Et ça marchait. Cette formule marchait très très bien.

A : Comment trouviez-vous toutes ces images ? Vous faisiez des séances photo séparées ?

S : Absolument. Mettons qu’on aille chez un concessionnaire Bentley ou Royce. On prenait 250 prises de vue d’une même voiture. Toute seule, sans personne au volant. On ramenait ensuite les images au studio pour les détourer méticuleusement, intérieur comme extérieur, en sachant par avance qu’on y intégrerait un conducteur et que ce conducteur devrait au final rouler sur une autoroute. Grâce à nos notes, nous connaissions tous les angles de lumière. On photographiait le rappeur en studio, de sorte que tous ces éléments s’imbriquent parfaitement.

A : Vous vous souvenez de la première commande passée à Pen & Pixel ?

S : Oui, l’une des toutes premières pochettes réalisée avec des effets incroyables, elle est très rare, et d’ailleurs il ne s’agit pas d’un artiste hip-hop. C’était un groupe appelé Kings Sweet. J’en ai un exemplaire avec moi, elle est très intéressante : il s’agissait d’un groupe de hard rock qui voulait poser avec des serpents, des tigres et des léopards. Évidemment, c’était des animaux bien trop dangereux pour qu’on les invite à une séance photo. Alors on les a photographiés séparément, à l’exception des serpents. Tout a été fait en studio et assemblé par ordinateur.

A : Vous aviez loué les animaux à un zoo ?

S : Ouais, et un dresseur s’est chargé de nous les apporter un par un. Dans le hip-hop, l’une des premières pochettes importantes pour Pen & Pixel, c’était l’album Comin’ Out Hard de 8-Ball & MJG. On les voit posés sur une table de billard près d’une Viper, ils se reflètent dans une boule de billard géante, et Tony Draper se tient à l’arrière plan [NDLR : il s’agit en fait de l’album On Top Of the World]. Au moment de la conception et la réalisation de cette pochette, j’ai su immédiatement qu’elle allait faire la différence. Et ce fut le cas.

A : Ce disque est aujourd’hui considéré comme un classique, pensez-vous qu’une pochette comme celle-ci a pu jouer un rôle dans son succès ?

S : Oh oui, absolument – enfin, comprenons-nous bien : ces mecs étaient très talentueux. Chez Suave House, la qualité des productions de Tony Draper était incroyable. Et il utilisait chaque centime à bon escient. Il dépensait l’argent là où c’était judicieux. Il comprenait les notions de marketing et de promotion. D’ailleurs, c’était un précurseur pour quelqu’un comme Master P. C’est l’un des premiers à avoir choisi d’annoncer des albums à venir dans les livrets de ses albums. C’était même le premier.

A : Master P est apparu dans l’histoire de Pen & Pixel plus tard ?

S : Bien plus tard. À l’époque dont je parle, on travaillait encore dans notre appartement. Ça a duré trois ans. En fait, il y avait tellement de gens qui bossaient avec nous que mon frère et moi ne pouvions plus dormir sur place, l’appartement était blindé. Il a fallu qu’on s’en trouve un autre [rires].

A : Je ne sais pas s’il s’agit d’une légende, mais on raconte que vous avez rencontré Master P suite à l’une de vos pochettes, qu’il aurait très mal prise…

S : C’est exact. En fait, je bosse tellement que je ne dors presque pas, je suis un insomniaque. Je suis capable d’enchaîner 72 heures de boulot sans aucun problème. Mon frère est dans le même cas, ça a donc été un élément catalyseur dans le succès de Pen & Pixel : il fallait bien que nos concurrents dorment ! Pendant ce temps, mon frère et mois allions bosser trois semaines d’affilée, et livrer 1450 pochettes [rires]. C’était dingue. Notre méthode était d’une efficacité redoutable, les gens n’arrivaient pas à croire que l’on puisse finaliser autant d’albums en si peu de temps. Mais attention : on utilisait des modèles prédéfinis, et les pochettes n’avaient pas d’effets spéciaux. Notre clientèle se divisait en plusieurs segments. Il y avait notamment une boîte qui produisait des disques à la chaîne pour des gens qui, par exemple, auraient enregistré une chanson avec leur cousin et souhaiteraient l’immortaliser. Tu envoies une photo, les titres des chansons, on intègre tout ça dans la pochette, on balance le tout dans notre template, et ça part à l’imprimerie, avec 80 pochettes du même genre. Ces boulots-là, ça a constitué une bonne partie de nos recettes initiales.

A : Quelle était la proportion de commandes pour le hip-hop à l’époque ?

S : Au tout début, c’était à peu près du 50/50. On faisait des groupes latinos, des groupes chrétiens, du rock, mais c’est vraiment le hip-hop qui a commencé à payer les factures.

A : Surtout avec des clients comme les Cash Money Millionaires et No Limit Records…

S : Cash Money, tu l’as dit. En fait, il y avait quatre gros poissons : Cash Money était le client numéro 1, No Limit arrivait en deuxième – même si beaucoup de gens les imaginaient en tête. Il y avait aussi Big Boy Records à la Nouvelle Orléans, et Suave House.

A : Je n’ai jamais entendu parler de Big Boy Records…

S : On a fait énormément de boulots pour eux. C’était des concurrents directs de Cash Money, ils se sont évaporés du jour au lendemain mais à un moment, on n’arrêtait pas de travailler avec eux. Des beaux trucs. Ils avaient les Ghetto Twins, un duo de filles, et ils ont aussi signés quelques uns des futurs artistes Cash Money/No Limit : Mystikal, par exemple, était l’un des premiers artistes Big Boy Records avant d’être transféré chez No Limit. Chez eux, il y avait aussi un très bon groupe appelé Black Menace. Et aussi Partners in Crime.

A : Vous vous souvenez de la première rencontre avec Master P ?

S : Oui. Le premier contact avec lui a été un coup de téléphone. C’était au moment où Pen & Pixel tournait à plein régime. On avait deux bâtiments de 450 mètres carrés à Houston, avec une trentaine de personnes qui travaillaient pour nous. Notre responsable des ventes a reçu un appel, et nous a annoncé que Master P était en ligne. J’étais tellement occupé, je ne l’ai pas pris au sérieux car en ce temps-là, Master P faisait réaliser tous ses visuels par une autre entreprise en Californie – et leur boulot n’était pas terrible. Ça m’est donc un peu passé au dessus de la tête mais la responsable est entrée dans mon boulot et m’a dit « Je crois qu’il est énervé. » OK… Je ne connais même pas ce type et il m’en veut, qu’est-ce qu’il a bien pu se passer ? Et bien, j’avais pas fait attention, mais quelques mois plus tôt, un artiste appelé Tre-8 était venu nous voir. Il nous avait dit « Écoutez, je veux une pochette spéciale : il faut que vous montriez un camion de glace, je veux que ce camion explose et qu’on voit le chauffeur en tomber et mourir. » Nous, on s’est dit « OK… C’est bien. C’est super ! »

A : C’était la routine, pour vous…

S : Exactement. La seule chose que l’on s’était refusé à montrer jusqu’alors, c’était une femme enceinte qui se faisait tirer dessus – on nous l’avait déjà demandé. Ne m’en parle même pas, c’est écœurant. On avait des limites chez Pen & Pixel, et cette commande s’inscrivait dans le cadre de ces limites, donc on était partant pour la réaliser. On est parti à la recherche d’un camion de glace, on l’a shooté 300 fois sous tous les angles, on a intégré nos effets spéciaux, puis on l’a fait exploser en prenant soin de montrer le passager qui mourait dans sa chute. Le disque est sorti, je ne me rappelle plus exactement du titre, c’était quelque chose comme Kill the Ice Cream Man ou Ice Cream Man 187. Évidemment, le vendeur de glace en question symbolisait Master P. Il était furieux et on n’avait aucune idée de la raison ! Il a donc débarqué, genre « Il faut qu’on parle » mais dès l’instant où il s’est retrouvé dans nos locaux, c’est devenu une autre histoire. Il s’imaginait qu’on n’était qu’une boîte rikiki qui tournait dans un garage, mais quand il a vu les disques d’or et de platine aux murs, le boulot qui était effectué devant ses yeux, le studio, l’imprimerie… Il a dit « Attendez une seconde, j’ai des problèmes avec mes graphistes, vous ne voulez pas travailler pour moi ? » Alors nous, évidemment, on a dit OK ! Notre collaboration avec Master P a commencé ainsi, et il est devenu un excellent client. Un type sympa.

« La seule chose que l’on s’était refusé à montrer jusqu’alors, c’était une femme enceinte qui se faisait tirer dessus. »

A : C’était en quelle année ?

S : Probablement autour de la fin 1998, début 1999. Le point culminant de notre succès, c’est la période 1999/2001. Le 11 septembre nous a vraiment mis à mal, mais pendant ces trois années, on tournait à un rythme d’enfer, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ six millions de dollars. Pendant cette période, on réalisait entre 120 et 160 pochettes par an, et il s’agissait toujours de visuels avec des effets spéciaux de haut niveau. Fini le temps des petits trucs. Chaque projet était facturé entre 1500 et 6000 dollars.

A : Vous travailliez encore avec des artistes undergrounds ?

S : Oui, bien sûr. Au total, on a eu 6000 clients.

A : Quelle est la commande la plus dingue qu’on vous ait jamais passé ?

S : Disons qu’il y a eu des demandes dingues qu’on s’est refusé à réaliser. Comme ce fameux type qui est venu nous voir et nous a demandé, pour une raison que j’ignore, de montrer quelqu’un qui tirait sur une femme enceinte. Si je ne dis pas de bêtise, le groupe s’appelait Clown Possee. Ils voulaient que l’on puisse voir son fœtus lui sortir par le dos. Ma réponse a du ressembler à quelque chose comme : « … Non. » [rires] Merci, au revoir. Il m’était absolument inconcevable de faire un truc pareil. Il n’y a strictement rien qui justifie ce genre de visuel. En fait, quand nous avons lancé Pen & Pixel, beaucoup d’artistes réclamaient une forte dose de violence pour leurs pochettes. Et je dois dire que mon entreprise a fait tout ce qui était en son pouvoir pour transformer cette violence en bling-bling. Au lieu d’effrayer le public en montrant des balles tuer tout le monde, nous disions plutôt « Hé mec, que dirais-tu d’être installé au volant d’une Ferrari ou une Bentley, on va asseoir une poulette à tes côtés, tu porteras une Rolex à 50 000 dollars, une énorme chaîne et une grosse baraque à l’arrière plan. Pas mal non ? » Les types répondaient « Ouais, à fond ! Vas-y, ça tue ! » C’était parfait pour moi.

A : C’était une situation gagnant-gagnant, autant pour l’artiste que pour l’agence…

S : Tout à fait. Ensuite, ça a été l’escalade : si on sortait un album avec une Bentley, une Ferrari, trois pitbulls et deux nanas, le client suivant réclamait six meufs et cinq Bentleys ! À partir de là, c’est plus facile de comprendre la surenchère qu’il y a eu par la suite.

A : BG des Cash Money Millionaires est considéré comme l’inventeur du mot « bling-bling », qui est devenu l’une des expressions-clés du vocabulaire hip-hop. Peut-on dire que le bling-bling est une création Pen & Pixel ?

S : En réalité, le bling-bling est né lors d’une conversation téléphonique entre BG et moi-même. Nous étions entrain de discuter de son album à venir – je ne saurais pas dire lequel. Il avait remarqué des polices de caractères incrustées de diamant sur une pièce réalisée pour Master P. Il était frustré car il n’arrivait pas à trouver le mot juste pour exprimer la brillance qu’il recherchait. Il parlait de « ces petits trucs », moi je parlais souvent d’éclats, mais ce jour-là j’ai dit « ce bling »… Lui a bondi : « Ouais c’est ça, bling-bling ! » Il l’a dit une fois, je l’ai répété, mais nous n’avons pas pensé une seule seconde que ce mot dépasserait le cadre de notre conversation. Il m’a donc demandé de faire un truc bling-bling, je lui ai répondu « Pas de problème, je m’en occupe ! » À partir de là, à chaque fois qu’on utilisait des éclats de diamants, il s’agissait de « bling-bling ». Et le mot est devenu incroyablement populaire.

A : Vous connaissez le surnom du Président français, Nicolas Sarkozy ?

S : Non, c’est comment ?

A : le Président bling-bling.

S : [il éclate de rire] Mais pourquoi ?? Parce qu’il porte beaucoup de bijoux ?

A : Il est du genre à s’afficher avec de grosses montres, sa femme est une ex-mannequin… La première chose qu’il a fait après son élection, c’est d’aller flamber sur un énorme bateau… Le plus drôle, c’est de voir ce mot qui vient tout droit du hip-hop sudiste à la une de la presse française…

S : [toujours hilare] Ooooh non ! Ca doit être ça, l’ironie de l’histoire, non ? [il se marre encore] Le hip-hop a du succès en France ?

A : C’est un gros marché. Depuis peu, il y a un fort attrait pour le rap du sud alors que pendant longtemps, le rap new-yorkais avait le monopole. Mais ça a changé avec les T.I. et autres Lil Wayne…

S : C’est excellent ! Pour moi, le rap sudiste est plus complexe. Et plus fun, aussi. Plus adapté à la danse. À mon humble avis, c’est mieux produit, tout simplement. Je me souviens de Lil Wayne, je lui ai fait sa première séance photo, quand il était encore un petit garçon. C’était à mourir de rire. Il avait 14 ans, il est arrivé, tout timide, tout maigrichon, avec déjà ces espèces de dreadlocks… Il était complètement paumé sur le plateau ! [rires] Voir sa transformation, voir jusqu’où il est arrivé, c’est hallucinant. Mais je suis content qu’il ait accompli tout ça, c’est sans doute quelqu’un qui travaille dur, donc c’est mérité.

A : La pochette finale de Tha Carter III n’est pas très convaincante, Pen & Pixel aurait pu réaliser un visuel phénoménal…

S : Oh, bien sûr ! Le dernier visuel que j’ai réalisé pour Lil Wayne, c’était l’album Lights Out. Et d’ailleurs, la toute dernière pochette Pen & Pixel, c’est l’album Birdman.

« Ça a été l’escalade : si on sortait un album avec une Bentley, une Ferrari, trois pitbulls et deux nanas, le client suivant réclamait six meufs et cinq Bentleys ! »

A : Selon vous, pourquoi la collaboration avec ces labels s’est arrêtée ? On a l’impression qu’ils essayaient de dépasser le marché sudiste…

S : Je ne suis pas sûr. La seule baisse de régime qu’on a connu, c’est après le 11 septembre. Tout a ralenti à partir de là. Je pense qu’au moment où on a atteint le sommet du bling-bling, les gens avaient besoin de changement. C’était du déjà vu, et les gens avaient compris à ce moment-là – notamment les hip-hoppers – que si ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai. Trop de gens autour de nous imaginaient que Pen & Pixel allait leur ouvrir toutes les portes. Ils arrivaient avec 20 000/30 000 dollars à dépenser, ils jetaient un œil aux disques d’or de Master P sur les murs, en croyant que placer leur argent chez nous suffirait à en faire autant. Je n’arrêtais pas de leur expliquer pourtant : il ne s’agit pas juste d’une pochette, c’est aussi une question de promotion, de management, c’est la façon dont tu vas dépenser ton argent, le label sur lequel tu vas signer, la qualité de ton projet, la qualité du projet qui suivra… C’est un tout. On leur donnait des tas de conseils : gestion financière, dépenses de voyages, organisation de la scène, tout un réseau que l’on pouvait prendre en main. S’ils nous écoutaient, c’était merveilleux, mais s’ils n’écoutaient pas, ils allaient dépenser 15 000 dollars pour une pochette d’album, des posters, quelques CD’s, tout ça pour aller nulle part.

A : Quelque part, c’est l’attrait pour le bling-bling qui a causé la perte de Pen & Pixel…

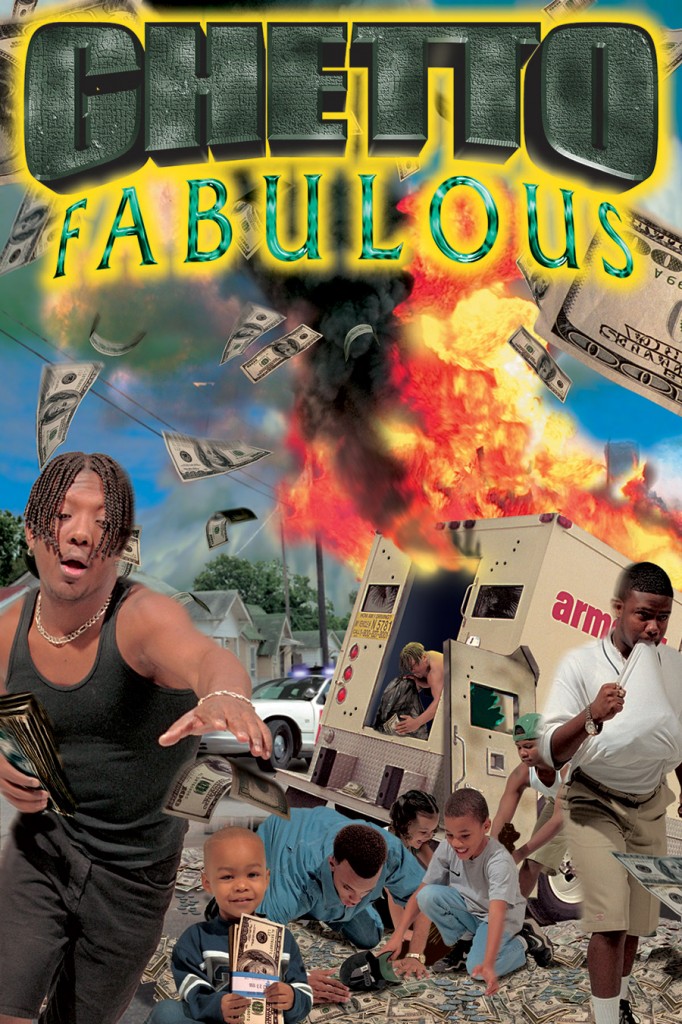

S : Je le pense aussi. C’était passé de mode, les gens voulaient voir quelque chose de nouveau et différent. Dans les dernières années de Pen & Pixel, particulièrement vers 2000/2001, nous avons commencé à changer de style. On se rapprochait plus des affiches de film que du bling-bling. Des albums comme Project English de Juvenile ou l’album de Mack 10 en sont de bons exemples.

A : Je me souviens, la première fois que j’ai ouvert un The Source, la première chose qui m’a marqué, c’étaient les publicités Cash Money sur quatre pages. On avait l’impression qu’elles venaient d’un autre monde… Vous avez conscience de la fascination qu’ont pu exercer ces pochettes sur toute une génération d’auditeurs ?

S : Non, mais ce que j’essayais vraiment d’accomplir avec Pen & Pixel, c’était de retrouver cette sensation que j’avais, enfant, en découvrant un disque : le simple fait de regarder sa pochette et la parcourir en détails. C’était une véritable immersion, ça me rapprochait de l’artiste, comme si j’allais vraiment le comprendre. Quand tu regardais une pochette, elle t’emmenait dans un monde imaginaire. Je voulais faire la même chose avec nos pochettes. Je voulais que les gens les choisissent dans le bac à disques, qu’ils les observent de très près, découvrent tous les détails, lisent les textes, et s’immergent en profondeur dans le travail de l’artiste, peut-être encore plus loin que lui-même pourrait y arriver avec sa voix. Si j’ai réussi à faire ça, c’est fantastique. J’aimais tellement ça quand j’étais petit, je voulais faire de même pour les gosses de cette génération.

A : Il faut que vous me racontiez l’histoire de la pochette de Big Bear, Doin’ Thangs…

S : [rires] C’est fou la publicité dont Big Bear a bénéficié grâce à cette pochette. Ca doit être parce qu’elle est vraiment bizarre…

A : Elle l’est.

S : [rires] L’aspect intéressant de ce visuel, c’est que chacun des ours présents à l’image est en fait l’artiste lui-même. Son corps a servi de modèle pour chacune des poses. On a dû commander une patte d’ours dans un magasin d’accessoires de cinéma à Hollywood. C’est donc une vraie patte d’ours que l’on voit. Il a enfilé des gants, un peignoir Versace, on a ajouté des faux poils sur son torse, mais la patte d’ours a été intégrée par ordinateur. Il y a eu six prises différentes autour de la table. Le cliché principal, c’était sa main qui tient une coupe de champagne. Le verre et la main représentent un cliché différent. Tous les accessoires – les poissons, les noix, les fruits des bois sur le plateau – ont été photographiés séparément. Mais ils sont tous véritables, on les a achetés. Et bien sûr, on a ajouté un décor de grotte pour l’arrière plan, tout en transformant le texte pour qu’il ait l’air couvert de miel. Une pochette qui coûte cher, donc [rires].

A : En travaillant sur des visuels pareils, il y a des jours où vous deviez bien rigoler, non ?

S : Oh, bien sûr qu’on riait, on imprimait les visuels pour les montrer au reste de l’équipe, et tout le monde hallucinait. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que cette pochette, c’est complètement la personnalité de Big Bear : c’est vraiment un mec BIG. Environ 1 mètres 92 pour 160 kg. Et ce type est le gars le plus gentil que tu pourrais rencontrer, une vraie crème. La pochette de son disque reflète ce qu’il est vraiment. On s’est rencontrés, on l’a conçu ensemble, on lui faisait des propositions, et il était partant pour tout ! Donc, ce qui devait arriver… [rires]

« Quand j’étais enfant, le simple fait de regarder une pochette de disque m’emmenait dans un monde imaginaire. Je voulais faire la même chose avec Pen & Pixel. »

A : J’ai revu récemment ce documentaire du comédien britannique Louis Theroux, qui était venu chez vous pour réaliser la pochette de son album de gangsta rap…

S : Oui, je me rappelle.

A : Et il y a ce passage pendant lequel vous lui montrez vos réalisations, et vous racontez les histoires hyper-violentes liées à chaque artiste. Avez-vous déjà eu peur ?

S : Non. En revanche, il y a bien eu un incident, et c’était au tout début de Pen & Pixel. Nous travaillions encore dans notre appartement. Ce client était venu nous voir, il avait commandé une pochette à 2000 dollars et nous avais remis 2000 dollars en cash. On avait bouclé son visuel, mais il est revenu trois jours plus tard en réclamant qu’on le rembourse. On lui avait demandé s’il voulait son argent parce que la pochette était ratée, mais il nous a répondu qu’il lui fallait l’argent « pour des raisons personnelles. » Mais c’était impossible, le travail était fait. Et là, il s’est vraiment mis en colère. Il a ouvert une mallette avec un 9 millimètre à l’intérieur. Je lui ai donc suggéré de quitter la pièce. Il est donc parti, et il est mort trois jours plus tard. [silence] Beaucoup de gens en Europe n’imaginent pas la gravité de la situation par ici. Ces gens s’entretuent véritablement, c’en est presque inconcevable. Même pour une paire de chaussures : les mecs veulent tes pompes, ils s’approchent de toi, « Je veux tes pompes », tu les envoies se faire foutre ? BAM ! T’es mort. Ils prennent tes chaussures sur ton cadavre et se barrent.

A : Cette violence a-t-elle provoqué un conflit en vous ? D’un côté, vous étiez en train de vendre une esthétique violente, tout en étant confronté à une violence bien réelle. Comment gériez-vous cette contradiction, en tant que chef d’entreprise et en tant qu’homme ?

S : Quand je suis arrivé chez Rap-A-Lot, j’arrivais de la côte est, je travaillais dans une agence de publicité à New York. Le hip-hop était un phénomène nouveau, et je ne comprenais pas quand ces types parlaient de meurtres et de fusillades. Pour moi, c’était pour de faux. Trop dur à imaginer. Mais en découvrant la chose plus en profondeur, dans l’année qui a suivi, j’ai réalisé : « Mon Dieu, ces gens sont entrain de s’entretuer. » Quand j’ai compris que j’étais entrain de glamouriser la violence, j’ai changé mon fusil d’épaule, mon discours est devenu : « Hé, au lieu de vous montrer entrain de flinguer un mec, vous ne voulez pas plutôt avoir l’air bling-bling ? » Dès que j’ai saisi l’ampleur du problème, j’ai opéré un virage à 180 degrés dans la direction de Pen & Pixel. Si tu regardes le reste de nos pochettes, tu verras qu’on a vraiment essayé d’atténuer la violence à son niveau le plus bas.

A : Vous avez une pochette préférée parmi tous les visuels Pen & Pixel ?

S : On me pose souvent cette question. Je pense qu’il y a une pochette qui représente vraiment l’essence de Pen & Pixel, je ne sais pas si elle est passée à la postérité, mais c’est celle du 2 Live Crew. C’est sans doute la plus exagérément Pen & Pixel du lot. J’en ai un exemplaire avec moi. 2 Live Crew est venu nous voir en plein pendant notre période bling-bling, et ils cherchaient un visuel qui dépasserait absolument toute concurrence. On a donc photographié une Rolls-Royce qu’on a ensuite allongée de huit mètres. À l’arrière, on a ajouté une piscine, un groupe de filles entrain de nager, au premier plan un tapis rouge avec des paparazzis, du fric qui volait dans l’air, des vigiles… Au total, ça représentait près de 150 calques dans Photoshop.

A : Vous n’avez jamais voulu sortir du Sud pour toucher le marché de la côte est ?

S : On a essayé de se développer en Californie, mais on est resté à distance de New York car il y avait beaucoup de conflits entre des rappeurs du Sud les New-Yorkais. On avait du succès dans les États du Sud – le Tennessee, Atlanta, Houston, Dallas, Corpus Christi – et on a tenté la Californie. On était même sur le point de finaliser un contrat avec une entreprise à San Francisco mais à la fin des négociations, on a réalisé que ce n’était pas un choix judicieux en raison de problèmes de sécurité. C’était un imprimeur, on allait gérer toute la chaîne graphique, et lui l’imprimerie. Ça aurait pu être une excellente décision, mais on n’avait pas le même contrôle de la sécurité à Oakland qu’à Houston.

A : Donc vous gériez l’intégralité de vos travaux, l’impression y compris ?

S : Oui, on avait des locaux entièrement dédiés à l’impression. On avait aussi un studio d’enregistrement, deux studios pour la vidéo et la télévision. En fait, on avait notre propre show TV. Ca s’appelait Pen & Pixel Television, ça ressemblait à une émission d’MTV mais à l’échelle locale, deux fois par semaine. On invitait des artistes, on diffusait des clips, des interviews, des reportages dans les clubs, etc. Notre département vidéo réalisait également des clips.

A : Ça veut dire que vous restiez toujours à Houston, et les artistes se déplaçaient pour vous voir ?

S : Oui, ce sont les rappeurs qui venaient, je prenais seulement l’avion pour Los Angeles et la Nouvelle Orléans quand il s’agissait de Cash Money et No Limit. Le reste du temps, les rappeurs nous rendaient visite et on les prenait en charge très efficacement : on leur réservait un hôtel, leur vol si besoin, leur location de limousine et leur service de sécurité. On s’occupait de tout, sans problème.

A : Pen & Pixel a toujours été la cible de moqueries. En regardant les pochettes, on se sait pas vraiment si on doit les adorer ou les détester…

S : [il se marre]

A : … Je pense que vous avez du entendre beaucoup de critiques pendant les grandes années de l’agence. Que répondriez-vous à un graphiste qui dirait que votre travail est nul ?

S : Et bien, pour commencer, chacun ses goûts. Et puis, beaucoup de gens croient que nos visuels étaient médiocres et surchargés, mais il y a une chose que beaucoup de gens n’arrivent pas à réaliser, et je n’arrête pas d’insister sur ce point, c’est que nous étions un business. C’était l’aspect le plus important. Pen & Pixel était un business. On réalisait exactement ce que nos clients venaient nous demander – à l’exception des pires projets imaginables qu’on refusait de faire. On produisait des visuels de la meilleure qualité possible, en fonction des moyens qui nous étaient donnés. Par exemple, une histoire vraie : on avait un client qui était en prison. Il voulait faire la pochette de son nouvel album. Comment obtenir une photo de lui alors qu’il est en taule ? Impossible. Alors quelqu’un qui lui rendait visite l’a photographié avec un téléphone portable. On s’est donc retrouvé avec une image minuscule, sachant que le mec voulait en faire une affiche grand format. Il fallait sacrément bosser pour réussir à concrétiser ça. Souvent, nous devions donner le meilleur de nous-mêmes à partir de pas grand-chose. De l’autre côté, dans le haut du panier avec Cash Money et No Limit, il suffit de jeter un œil aux pochettes pour voir tous les détails, je parle là de 30 à 40 heures de travail. On se dévouait corps et âme pour la qualité de nos pochettes. Pendant les années 60, quand les visuels psychédéliques ont fait leur apparition, ça a donné naissance à un genre, au point que les gens parlent désormais des « sixties psychédéliques », n’est-ce pas ? Et bien Pen & Pixel a accompli la même chose : nos visuels ont défini les années 90. C’est la décennie bling-bling.

A : C’est votre plus grande fierté ?

S : Absolument.

A : Que faites-vous actuellement ?

S : Juste après la fermeture de Pen & Pixel, j’ai pris ma retraite pendant un an et demi [rires]. J’ai pris un peu de bon temps et je suis parti dans les îles Vierges. Je suis professeur de plongée sous-marine, c’est ma grande passion depuis que j’ai vécu en Thaïlande. J’ai fait de la plongée tout autour du monde, ça doit bien faire 30 ans. Après une année dans les îles Vierges, j’ai décidé de revenir aux Etats-Unis. J’ai retrouvé mes parents dans l’Oregon, et j’ai lancé deux entreprises.

A : Il s’agit donc de Smart Face Media et Rapid Design Concept, c’est ça ?

S : J’ai crée Rapid Design Concept mais je l’ai revendu. Je suis désormais le propriétaire de Smart Face Media Management. J’ai aussi installé une autre entreprise dans un bâtiment que je possède. Elle s’appelle Creative Ressources Management.

A : Quelle est la différence entre votre activité d’aujourd’hui et les années Pen & Pixel ?

S : Désormais, je travaille plus du côté institutionnel. Je passe plus de temps à manager une équipe qu’à travailler pour moi. Je suis un peu un apporteur d’affaires. Imaginions que tu veuilles lancer un magazine sans savoir comment faire. On se rencontre et je pose les bonnes questions : combien de pages ? Quelle place occuperont les photos ? Qui sera le photographe ? Et l’imprimeur ? Je me charge de te dégoter tout ça en fonction de tes délais et ton budget. Tu m’apportes ton projet, je l’assemble pour toi avec les bonnes personnes – maquettistes, graphistes, photographes – et je touche ma commission à la fin.

A : Vous avez la nostalgie des visuels Pen & Pixel ?

S : Bien sûr ! J’en réalise encore de temps en temps. Je viens par exemple de finir une couverture de livre pour Disney. C’est un bouquin sur les affaires, ça s’appelle Damn, it feels good to be a banker. Un vrai concept Pen & Pixel, 100% bling-bling [rires].

A : Des rappeurs vous approchent encore pour des pochettes ?

S : Pas tant que ça, mais il faut dire que j’ai un peu disparu de la circulation. Les gens ne savent pas par quel biais me contacter et évidemment, ils se dirigent souvent vers « l’autre » entreprise, penandpixel.com, qui n’a rien à voir avec le vrai Pen & Pixel. J’ai déjà discuté avec le patron, il m’a l’air d’être un type sympa, mais ce n’est pas Pen & Pixel.

A : Que s’est-il passé ? Ils ont volé le nom ?

S : C’était assez étrange. En fait, à la fermeture de Pen & Pixel, on a vendu des parts de l’entreprise à une boîte appelée AKA Studios. On a tout vendu pour trois fois rien, on voulait juste en finir. On leur a également vendu le nom de domaine, mais ils ont du le laisser arriver à expiration. Résultat : l’autre boîte est arrivée et l’a récupéré.

A : Je les ai contactés par e-mail pour cette interview, en croyant qu’il s’agissait des vrais Pen & Pixel…

S : Ha oui, et qu’est-ce qu’ils ont dit ?

A : Ils n’ont pas répondu.

S : [rires] C’est bien la preuve qu’ils ne sont pas les vrais ! C’est vraiment dommage, car s’ils se donnaient vraiment à fond, ils pourraient réussir leur coup… mais ce n’est pas la même entreprise. Elle est toute petite, je crois même qu’il n’y a un qu’un seul employé, et il bosse à domicile.

A : Vous avez entendu parler de ce blog dédié à toutes les pochettes Pen & Pixel ?

S : Oui, ça s’appelle Skyrock Sept Un Trois, c’est ça ? Vraiment impressionnant ! [rires] C’est vraiment très difficile de mettre la main sur autant de pochettes, j’étais stupéfait.

A : Vous-mêmes, vous avez une trace de toutes les pochettes déjà réalisées ?

S : Je les ai toutes. Chaque album.

A : Ça en fait combien au total ?

S : 19 000. C’est une collection assez énorme. Tout est sur CD et ça tient dans deux grosses boîtes. Elles pèsent plus de 160 kilos [rires]. J’envisage de les mettre à l’abri prochainement sur un disque dur de 3 teraoctets.

A : J’ai lu que Pen & Pixel avait particulièrement souffert pendant la première époque du piratage, avec Napster. Aujourd’hui, quel regard portez-vous sur le monde de la musique ?

S : Aucun doute à avoir : Napster aura été l’ingrédient-clé pour balayer le business de promotion de la musique. J’étais membre du conseil d’administration des Grammy Awards pendant quatre ans, je travaillais avec la RIAA. L’une de mes fonctions là-bas était de réfléchir aux solutions pour stopper le téléchargement illégal, ou au moins le rendre légal d’une façon ou d’une autre. C’était une guerre de tous les jours. Ce qu’on a vu chez Pen & Pixel, c’était une conséquence directe du téléchargement, et l’illustration limpide de ce qui arrive quand on arrête de payer les gens pour leurs créations. Toutes les disciplines artistiques sont concernées, d’ailleurs : quand on enlève la récompense basique pour la création, cette création disparaît. C’est ce dont Pen & Pixel a été victime. Le monde du rap fonctionne par et pour l’argent. Les mecs ne rappent pas seulement parce qu’ils sont passionnés, il s’agit d’une expérience musicale très particulière : ils rappent pour obtenir une récompense financière au final, à l’inverse d’autres courants musicaux. Tu es guitariste, tu joues de la guitare pour le plaisir. Tu es rappeur, tu rappes car tu veux la fortune et la gloire, point. C’est ainsi que nous avons vu les producteurs – ces gens derrière l’argent des artistes – jeter un œil à tout le fric qu’ils avaient investi pour un rappeur, que ce soit la promotion, les clips, les tournées, etc. Ils entendaient les titres passés à la radio, ils les entendaient dans chaque voiture qu’ils croisaient, ils les entendaient dans l’ascenseur… Mais quand les chiffres de ventes tombaient après une semaine dans les bacs, ils n’avaient vendu que 3000 copies. « C’est impossible ! », qu’ils se disaient. Et bien voilà, tout le monde avait téléchargé, personne n’avait acheté. Alors ces producteurs de musique se sont retournés vers nous et nous ont annoncé : « Maintenant, c’est fini. » Et ça a été la fin.

[…] rap français, de leur histoire de Prose Combat, le deuxième album de MC Solaar, ou de leur incroyable interview avec Pen & Pixel, le duo responsable des cultissimes covers d’albums des labels No Limit et Cash […]

[…] brillant et tape-à-l’œil des bijoux qu’il porte. Il va expliquer le concept à Pen & Pixel (les graphistes qui feront les beaux jours de CMR, mais aussi de No Limit, l’autre label […]

Passionnant, merci pour cet entretien !

[…] brillant et tape-à-l’œil des bijoux qu’il porte. Il va expliquer le concept à Pen & Pixel (les graphistes qui feront les beaux jours de CMR, mais aussi de No Limit, l’autre label […]

la version anglaise de l’itw n’est plus disponible ?