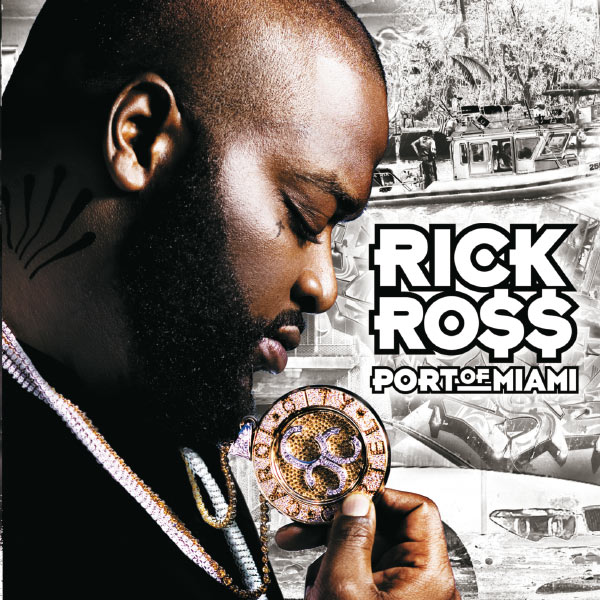

Rick Ross

Port of Miami

Le monde du rap adore le mythe du premier album censé être le meilleur dans la discographie d’un artiste. Parfois le mythe se vérifie, quelques exemples fameux sont là pour en attester. S’il est bien un rappeur pour qui ce mythe ne s’applique pas, c’est Rick Ross. Le Miamian n’a pas épuisé son inspiration et ses bobards de gros bonnet avec son et même ses premiers opus. Au contraire il suit une pente ascendante et chacun de ses albums est meilleur que le précédent. Au fil des sorties, l’univers est mieux maîtrisé, l’imagerie plus classieuse, la ligne directrice plus affirmée, et, surtout, Rozay a pris du galon au micro. Banal, voire poussif, sur ses premières apparitions, il est devenu depuis une valeur sûre, un poids lourd du rap américain (jeu de mots inévitable, placé une fois pour toutes, n’y revenons plus).

Au moment de sa sortie, Port of Miami a été plutôt mal reçu. Et à juste titre, puisque le disque est médiocre. Dans les mémoires, seul « Hustlin' » a survécu. Pierre angulaire de l’album, le morceau est présent deux fois, avec sa version originale et son remix avec Jay-Z et Young Jeezy. Presque un aveu de faiblesse, comme si cet hymne avait la charge de porter l’album à lui seul. On a tout dit sur « Hustlin' », monument de l’année 2006 et du rap en général. Passé en boucle à l’époque, joué en toutes circonstances, le morceau est devenu un classique. Il est tellement rentré dans la mémoire collective qu’il a pu donné lieu à un sketch de Katt Williams. En produisant ce tube, The Runners ont frappé fort, très fort. Dès les premières secondes, on sait qu’on a affaire à quelque chose de grand, quelque chose qui va faire trembler plusieurs générations de voitures. L’instru déborde de synthés gras et d’orgue, la caisse claire crépite, une puissance presque religieuse se dégage du morceau : c’est le Christ lui-même qui descend pour livrer de la poussière d’ange. Le son convient à toutes les occasions, en soirée, tout seul chez soi, au travail. Ross livre une belle prestation dessus, sans pourtant faire de prouesses techniques ou lyricales, mais il lâche quelques phases mémorables (« I Know Pablo Noriega, the real Noriega« ) et des gimmicks ultra-efficaces (« Whip it real hard ! « , « Twenty-too’s ! « ). Objectivement, beaucoup ont fait mieux en rappant sur ce beat, à commencer par Jay-Z, mais pas au point de déposséder Rozay de son morceau.

Le reste de l’album est moins intéressant et la plupart des morceaux sont oubliés aussitôt qu’ils sont finis. Rick Ross essaie un peu trop fort de nous impressionner : il est riche, bombarde les états-Unis de cocaïne, terrasse la concurrence, etc. Le tout sans originalité, sans vigueur, et, pour tout dire, sans grande réussite. Ses tentatives pour se poser en baron de la drogue sont encore grossières, trop convenues. Dans Port of Miami, il parle des mêmes choses que maintenant, mais il le fait simplement moins bien. Et s’il glissait pourtant des mensonges gros comme lui, il n’osait pas encore pousser jusqu’au bout son délire de narco-trafiquant. En écoutant cet album aujourd’hui, on est presque surpris de la timidité des prestations de Ross. Sa manière de rapper est également un peu répétitive, un peu trop basique, et il se fait régulièrement éclipser par les instrus ou par les invités. Sur le très bon « I’m a G », on croit écouter un morceau de Lil Wayne tant ce dernier monopolise l’attention. Mais l’album ne pêche pas seulement par les performances insuffisantes de son auteur, il est également un peu long, pas toujours bien produit et contient trop de refrains rnb anecdotiques. Pourtant, hormis l’écrasant single, il y a bien quelques bonnes choses à récupérer de cet album. « Push it » et « Blow » sont deux autres titres très réussis. Rick Ross a dû se pourrir la cervelle à trop regarder Scarface et Miami Vice, mais il a su en tirer des leçons pour en restituer l’ambiance. « Where my Money » est également un bon titre, même s’il soutient mal la comparaison avec « Money on my Mind » (produit par les mêmes Runners, sur Tha Carter II de Weezy) avec lequel il a des airs de famille. Au milieu de la relative fadeur de Port of Miami il y a quelques beaux moments, de très beaux moments même, qui laissaient voir que Rick Ross avait le potentiel pour devenir un grand.

Toutes les caractéristiques du son de Rick Ross sont là, mais encore au stade du brouillon. En réécoutant Port of Miami aujourd’hui, on se dit que le rappeur n’était pas sûr de dépasser le statut de one hit wonder. La musique s’orientait déjà vers un mélange de classe et de bourrin, avec des refrains chantés pour adoucir le tout, mais l’ensemble n’était pas très bien réalisé. L’idée de départ ne demandait qu’à s’améliorer, en accentuant les point forts de Rozay pour le distinguer de la masse et lui créer une identité propre : des cuivres, des orgues, une lenteur majestueuse, de la fumée de cigare, des vitres teintées, une connexion imaginaire en Colombie. Tout cela pour aboutir au reflet d’un milieu : le sommet de la pyramide du crime. Rick Ross voyait déjà grand en 2006, mais pas encore assez, et ce premier album ne vaut pas tant pour ses qualités, mais en ce qu’il est la genèse d’un géant.

Pas de commentaire