Masta Killa

No said date

Here comes the man… L’homme à qui l’auditeur doit quelques-uns de ses plus beaux frissons Wu de la décennie écoulée… L’homme qui ne délivra qu’un couplet – mais quel couplet : « Homicide’s illegal and death is the penalty. What justifies the homicide, when he dies ? (…) » (‘Da mistery of chessboxin’) – en tout et pour tout dans Enter the Wu-Tang (36 chambers) (1993)… L’homme qui dut s’en tenir à ce seul couplet en 1993 parce qu’incarcéré au moment de l’enregistrement de l’album… L’homme qui posa, au cours de la décennie suivante, une poignée de featurings mineurs sur des morceaux qui ne le restèrent pas longtemps : ‘Snakes’, ‘Glaciers of ice’, ‘Wu gambinos’ (1995), ‘Winter warz’ (1996), ‘A better tomorrow’, ‘Triumph’ (1997), ‘Fam (members only)’ (2002) – la liste est loin d’être exhaustive… L’homme qui chassa les primes de Bounty Killer en personne sur le remix d »Eyes a bleed’ (1996)… L’homme qui paracheva le léthal Silent weapons for quiet wars de Killarmy (1997) par un couplet pentagonal sur ‘5 stars’… L’homme qui sauva de la sclérose le Immobilarity de Raekwon (1999) le temps d’un couplet de marbre sur ‘The table’… L’homme qui fit bien plus que se défendre sur le ‘Mortal kombat’ d’Afu-Ra (2000)… L’homme qui fit passer Superb pour un petit garçon sur ‘The man’, sommet de la seconde B.O. de Ghost dog, the way of the samuraï (2000)… L’homme qui ouvrit Iron flag (2001), dernier album Wu-Tang Clan à ce jour, par un tronçonneur ‘In the hood’… L’autoproclamé « mic constrictor » du ‘Black mamba’ de la B.O. de Kill Bill vol.2 (2004)… L’homme qui dit s’appeler High Chief, a.k.a. Masta Killa, parce qu’un Masta « contrôle sa destinée » et Killa parce que sa musique est « murderous, without a doubt« … Elgin Turner, a.k.a Jamal Irief, a.k.a. Noodles, a.k.a. High Chief, a.k.a. Masta Killa était, jusqu’à une date récente, le seul M.C. du Wu-Tang Clan à ne pas avoir tenté l’aventure solo, onze ans après les débuts du collectif, et alors que certains de ses collègues en sont déjà à leur quatrième opus personnel… L’homme qui ne cessait de prendre son élan s’est enfin estimé prêt à effectuer le grand saut… Docteur Wu-Kill est en passe de devenir Masta High… Here comes the man.

C’est dans les multiples reports qui ont precédé sa sortie que l’album puise son titre : « No said date ». Et c’est dans l’un des a.k.a. de Masta Killa que réside l’explication à ces multiples reports : à ses heures, Masta Killa se plaît en effet à se faire appeler Noodles. Or Noodles est l’anti-héros de base du film-testament de Sergio Leone : Il était une fois en Amérique (1984). Noodles est décrit durant près de quatre heures de pellicule et un demi-siècle de récit par Sergio Leone comme un ex-gangster moins mélancolique que désenchanté, revenu depuis bien longtemps du rêve américain, et qui contemple sans presque mot dire le lent cheminement de ses compagnons de jeunesse vers cette soudaine compréhension de l’infinie vanité de toute entreprise humaine. Juste ou injuste, la vie ? Noodles s’en soque les cox, se contente de la traverser cahin-caha, souriant à l’idée que ses contemporains puissent encore croire avoir une quelconque prise sur son déroulement. « Qu’est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ?« , demande un vieux frère d’armes perdu de vue puis retrouvé quelques décennies plus tard. « Je me suis couché tôt », se contente de lui répondre Noodles, comme un lointain écho au « Longtemps je me suis couché de bonne heure » extrait de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, roman en sept tomes écrit entre 1913 et 1927.

Si quatorze années furent nécessaires à Marcel Proust pour livrer A la recherche du temps perdu aux yeux du monde, Sergio Leone, pour sa part, mit quinze ans avant d’offrir son requiem for an american dream à ses contemporains. De son côté, Masta Killa aura eu besoin de onze années pour livrer No said date aux oreilles du monde occiriental ou occirientalisé. Par rapport à ses prestigieux aînés, onze années, cela reste raisonnable. Par rapport au public auquel son album s’adresse, onze années, c’est une moitié, un tiers, un quart de vie. Une éternité.

S’il les avait en face de lui, ces jeunes auditeurs souvent fougueux et empressés, quel message leur délivrerait-il, le black Noodles ? « Je leur conseillerais d’étudier le jeu d’échecs. Les échecs t’apprennent la patience. Attendre te sera un jour bénéfique. Tel le joueur de basket, ne cherche pas à aller vers le jeu : laisse le jeu venir à toi. Tu as beau aimer par-dessus tout l’art du hip-hop, il est fondamental d’en comprendre les rouages. Peu importe le temps que cela prend : l’important est que tu maîtrises autant ton art que ses à-côtés. J’insiste : peu importe le temps que cela prend. L’argent ? Ça va, ça vient. Mais pour être capable d’offrir quelque chose au monde, il te faut du temps« .

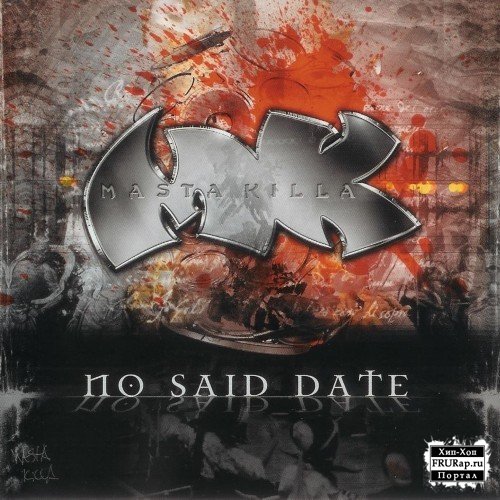

Certainement, avec une telle approche de son art, le gouffre a par moments pu être proche. Le gouffre du renoncement, de la facilité. Le gouffre des contingences face à la fragilité des aspirations. Ce gouffre qui borde la route vers soi, souvent si tentant. Mais l’homme a tenu bon : « What I do to eat is nothing in comparison to what I do to keep, self up, write and exact« , dit-il dans ‘Masta Killa’, dernier titre et aboutissement de l’album. La pochette du disque illustre d’ailleurs bien ce combat de tous les instants : les initiales MK viennent comme écraser dans le sang un magma de calligraphies, dessins et photos de samouraïs, et le titre « No said date » se reflète sur les eaux noires d’où l’album est issu. Détail d’importance : les initiales MK sont couleur d’airain, comme la volonté de celui qui vient de les marteau-pilonniser sur ce magma.

Le reste de la pochette est également à l’image de cette ligne de conduite : pas de fioritures, droit à l’essentiel. Au terme de onze ans de gestation, il n’aurait étonné personne que les dédicaces s’étirent sur deux ou trois pages, comme c’est parfois le cas. A fortiori de la part du dernier rejeton de la nébuleuse Wu, famille nombreuse s’il en est. Au lieu de quoi, Masta Killa se contente de remercier « ceux qui ont pris part à cet album », et de conclure en deux phrases œcuméniques : « Peace & love to the whole plant. Save the babies, peace« .

Est-ce à croire que l’album tend vers un dépouillement digne de certains courants du cinéma hongrois ? Il ne faut pas non plus déconner, ni oublier que le cordon ombilical qui relie Masta Killa au Wu-Tang Clan est tout sauf coupé. Pis, ce cordon, Masta Killa le porte autour de son cou, comme une médaille.

Preuves de cette fidélité aux frères de son ? Les heureux titulaires d’un carton d’invitation sont tous affiliés à la maison-mère, qu’il s’agisse des featurings – le Wu-Tang intra-muros au complet, plus Killah Priest, Streetlife et Prodigal Sunn – ou des prods : RZA (trois titres), Allah Mathematics (trois titres), True Master (trois titres), plus quelques intermittents voire carrément rookies : Brock, Dave West, Hakim Shabazz, Choco, Baby Docks… Preuves de cette fidélité aux frères de son ? Les interludes : deux extraits de films de kung-fu (dont l’intro), et un skit enfantin sans prétention autre que celle de cadrer les limites des propos tenus dans l’album – si des mômes rappent, c’est que des mômes écouteront peut-être cet album : il s’agit donc d’être conséquent.

Les cinq premiers titres permettent de se faire une idée de ce que donne Masta Killa en solitaire. Passée la traditionnelle salutation kung-fu de l’intro, ‘Grab the mic’ constitue une forme de tour de chauffe, effectué au petit trot, comme une série d’étirements vocaux avant d’attaquer le vif du sujet. Dans la bouche de moult autres M.C., une phrase comme « Get up out your chair, throw your hands in the air, have drinks on me » aurait été postillonnée façon Big Cap, foule hystérique dans la fosse, pétage de cordes vocales et tutti quanti. Au lieu de quoi, Masta Killa se contente d’un flow froid et détaché, quoique se réchauffant progressivement. Un bref clin d’œil à P.Diddy, présenté comme une quelconque groupie, quelques phrases non terminées afin de ne pas se froisser un muscle, et nous voici prêt à entrer dans le monde vertueux du maître tueur.

‘No said date’, le morceau-titre de l’album, expédie onze ans de doutes et de turpitudes sur un écrin de flûtes traversières concocté par le joailler RZA. Le rythme est rapide, le flow juste, la thématique abstraite et universelle au possible : « They said the God wasn’t never comin’ home. Grandma in a nursin’ home, my mind is blown« . Vu d’en haut, le bitume ne semble guère plus épais qu’une plume : « What better place of birth than the Earth ?« . Les seules questions valables deviennent celles qui n’appellent pas de réponse immédiate, faute de matérialité de l’interlocuteur : « Lord, when you dropping ? No said date« .

Ceci posé, l’album peut dérouler son contenu. Les productions se font tour à tour martiales et dépouillées (‘Last drink’, ‘Whatever’, ‘Secret rivals’, ‘Silverbacks’, ‘Masta Killa’), ensorcelantes et fouillées (‘Love spell’, ‘Queen’), mi-futuristes-mi-old-school (‘Digi warfare’) ou définitivement barrées (‘Old man’, feat. ODB, dont les initiales pourraient aujourd’hui se traduire par « ou définitivement barré »). Détail d’importance : ce ne sont pas les invités qui s’adaptent à l’atmosphère sonore voulue par Masta Killa. C’est l’atmosphère sonore qui s’adapte aux invités, et Masta Killa qui s’adapte au tout. Comme à la bonne époque de ses featurings.

Étonnante leçon d’altruisme : pour tirer le meilleur de ses invités, Masta Killa et ses producteurs ont donc habilement veillé à ce que ceux-ci se sentent chez eux. Ce sens de l’hospitalité confère tout son sens à la métaphore de l’eau, extraite d’un fameux entretien accordé par Bruce Lee, icône-acteur-chorégraphe-réalisateur-de-films-de-savate-et-accessoirement-fondateur-du-Jet-Kune-Do-art-presque-martial-synthèse-de-plusieurs-arts-martiaux, à la télévision américaine, quelques mois avant sa mort, le 20 juillet 1973. Métaphore citée dans le dernier titre de l’album. Bruce Lee : « L’eau est la substance la plus douce du monde. Elle peut pourtant pénétrer ce qu’il y a de plus dur : la pierre, le granit, ou que sais-je encore. C’est aussi quelque chose qui est sans consistance. Je veux dire par là qu’il est impossible de la saisir, de la boxer ou de la blesser… Vous versez de l’eau dans une tasse, elle devient cette tasse. Vous versez de l’eau dans une bouteille, elle devient cette bouteille. Vous versez de l’eau dans une théière, elle devient cette théière. Ce n’est qu’alors que l’eau peut couler, ou se briser. Soyez pareil à l’eau, mon ami« .

En se faisant liquide, l’épée de Masta Killa montre l’étendue de ses capacités d’adaptation, mais également ses limites. A deux reprises, le maître de cérémonie se fait en effet littéralement fumer par ses propres invités. Comble de l’abnégation – l’album a tellement été mûri qu’il ne peut s’agir d’un hasard -, ce crime de lèse-majesté intervient sur les deux bombes de l’album : ‘D.T.D.’ d’une part, ‘School’ d’autre part. Deux authentiques missiles sol-sol-tête.

‘D.T.D.’, tout d’abord, bâti sur mesure pour les deux lynxs cubiques que sont Raekwon et Ghostface Killah. Sur une instru religieusement asymétrique concoctée par Allah Mathematics, mêlant sample d’Otis Redding et reprise partielle de la production jadis composée par True Master pour ‘Hidden emotions’ des Gravediggaz (1997), le gimmick « Do The Dance (grown up) » est répété ad lib… Raekwon y troque ses récentes histoires de jambes et de diamants contre son antique verve de Wu gambino (« My brothers watch the slang, lots of lame, pop your frame and drop your dame, and chop your name, we locked the game« )… Son tour venu, Masta Killa s’essaie aux techniques du rusé RZA, techniques – développées par d’autres aussi – consistant à entamer un couplet, s’interrompre, laisser le collègue rapper le sien, puis reprendre le couplet initial et le développer in extenso. Le résultat est à deux doigts d’être mururoesque (« Beat got the old man feeling twenty-three« )… Mais à deux doigts seulement. Pourquoi ? Parce que derrière le propriétaire des lieux arrive Ghostface Killah a.k.a. le M.C.-public n°1 du Wu, dont le récent Pretty Toney Album vient d’ailleurs de confirmer – si besoin était – qu’il était un natural-born-rappeur. A fortiori si le beat le botte, ce qui semble clairement le cas ici. « I got muscles in my index finger, even my mirror is diesel » assène le tueur au visage fantôme au moment où son flow à l’épreuve des balles s’ébroue, dévale et déboule. GFK déroule, déballe et débaroule, et est proclamé grand vainqueur du sempiternel Ghostface Killah vs. les grosses fesses qui larvent. Celles-ci (wu) tanguent, s’emballent puis s’écroulent… Masta Killa était à deux doigts de Mururoa, mais c’est l’index musclé de Ghostface qui actionne le détonateur. Ghost save America.

« Que fais-tu à la maison si tôt, au lieu d’être à l’école ? Tu ne devais pas être rentré avant deux bonnes heures. Allez, réponds-moi : qu’est-ce que tu fais à la maison ?

– J’ai été renvoyé.

– Renvoyé ? Pourquoi ?

– Rien.

– Un bon élève comme toi ne peut pas être renvoyé pour rien. Allez, dis-moi pourquoi ils t’ont renvoyé à la maison ?

– Parce que je suis noir« .

C’est par ce dialogue surréaliste entre une mère et son fils que débute ‘School’, la deuxième bombe de l’album. Deuxième bombe de l’album, et deuxième effacement de l’hôte devant son invité. Cette fois-ci, l’invité n’est autre que Robert Diggs Jr., a.k.a. RZA himself, père spirituel de Masta Killa (et de bien d’autres) et accessoirement auteur du beat insensé du morceau, sorte de tapis roulant tournant au ralenti avant de littéralement s’affoler, obligeant le maître des lieux à accélérer le débit, ce qu’il se montre incapable de faire. Dans l’intervalle, RZA se permet de claquer un couplet dieudonnesque sur le racisme larvé du système éducatif américain, couplet débité à une vitesse supersonique : « Phat shoe laces and tri-colored sneakers, I stood like a man, then I questioned my teacher : ‘Why don’t we speak about the wisdom of the sages ? And how did Europe black out in the dark ages ? And when they got light, did they white-wash the pages ? And the inquisition, why was Christian thrown in cages ? And why would they try to destroy the nation with their birth control and bring control floridation ? And why it seems that half the school is racist’ ? She said ‘Diggs, to the office !’ We about faces« … Et alors que l’auditeur peine encore à reprendre son souffle, l’enregistrement d’une vieille conversation avec feu Tupac vient rappeler l’inutilité des divisons east coast-west coast, au moins face à ces questions-là.

Pour le reste, force est de constater que le temps a permis au Mic Constrictor de s’affirmer en tant qu’homme ; il lui est désormais aussi naturel d’exprimer de la gratitude envers les anciens (‘Digi warfare’, et sa longue litanie de grands noms issus des good ol’days) que de l’incertitude envers la gent féminine : « Is your heart vacant ? Excuse me, Miss, how you feel ? Can we build ? Could it be the mind you see, guidin’ you to me ? Extendin’ my hand to welcome you in paradise. Supreme observation, di-tect hesitation, your mind flashed back to other shit you’ve been through ; others left you questionable, what’s acceptable ? » (‘Queen’, et sa discrète instru-façon-Kanye-aime-les-sucettes-les-sucettes-à-Kanye)… De la sensualité, quand meme, un peu (‘Love spell’, et ses pépiements d’oisillons)… Une conscience aigüe de l’écoulement du temps : « Ain’t enough ink for the thoughts I think : they travel so rapid, it’s hard to grasp it » (‘No said date’)… Et surtout de la sévérité envers ses contemporains, aussitôt contrebalancée par une approche relativiste de l’existence (‘Masta Killa’ : « Instead of wasting time, try’nna grab them back. The dominant magnetic will always attract. The under-life, quoting him, describe the beat. Now Eminem, for example, just another sample of your worst nightmare, coming back at you, so beautiful designed, the places of time, to see everything that has been always will be, now figure out the riddle, the never ending cycle, born in his self, back into the circle »).

Les invités, quant à eux, font tous honneur à la confiance qui leur a été accordée. Mention spéciale à GZA, tout d’abord, toujours impeccable et droit dans ses bottes sur ‘Silverbacks’ (« Life in the hood is an award winning film, lived down by savages who can’t escape the realm. A place where the young meet and greet with guns. In the park they interrupt the pure innocent fun« ) ; à ODB, ensuite, reconverti en M.C. Jean-Pierre Coffe (si, si) sur ‘Old man’ : « I want two beef patties, special sauce, onions, tomatoes, lettuce, on a sesame seed bun » ; à Killah Priest, encore – dont le placement sur le beat de ‘Secret rivals’ n’est malheureusement pas à la hauteur de la beauté de son couplet sur le papier ; à Method Man, enfin, qui semble s’éclater sur le même morceau, multipliant les calembours jusqu’à un ultime clin d’œil à l’austère cinéaste héllène Théo Angelopoulos, via un « Wu-Tang, forever and a day » qui réussira peut-être à arracher un sourire au pieux grec, si tant est que ce dernier ait un jour entendu parler de Meth.

Un M.C. carré, deux bombes, des prods solides, des featurings de qualité… Le DVD joint à l’album est, pour sa part, plus un argument de vente qu’un bonus à proprement parler. Qu’apprend ce supplément, au juste ? Que Masta Killa boit de l’eau au goulot avant de monter sur scène. Qu’il fume en studio en écoutant les prods sur lesquelles il pose. Qu’il se sape sobrement. Qu’il a des amis basketteurs ou joueurs d’échec. Que, comme beaucoup de bêtes de studio, il paraît forcer sa voix plus que nécessaire sur scène. Et surtout qu’il n’a d’autre ambition que celle d’apporter aux fans du son Wu-Tang Clan un album qui ne dévie pas d’un iota du sillon tracé en l’an de grâce 1993. Ce qui tend à le démarquer de nombre de ses condisciples, prompts à s’acoquiner avec les tendances du moment (cf. Tical 0 : the prequel, dernier opus en date de Method Man).

Signe des temps : là où nombre de ses confrères rivalisent d’originalité – au point de banaliser et le sens et l’essence du terme « original » -, Masta Killa refuse ce combat-là, et s’en tient à ses classiques. Paradoxalement, c’est de cette apparente quête de banalité que naît l’originalité de la démarche du néo-soliste.

Parfois par choix, souvent par oubli, la plupart des hommes vont et viennent, tournent autour de leur vie, déposent quelques baisers sur des joues en regrettant ensuite de ne pas l’avoir fait sur des lèvres, ou effleurent quelques lèvres alors qu’il aurait mieux valu n’effleurer que des joues, et puis s’en vont. Ne reste derrière eux que le miroir du temps. Ce même miroir du temps face auquel grimaçait étrangement Noodles à la fin de Il était une fois en Amérique, une phrase de Marcel Proust dans un coin de sa tête. Ce temps, ce cher temps, connu pour détruire tout ce qui est irréversible, laisserait donc a contrario ce qui est réversible lui survivre. Ainsi donc, face à nos sempiternelles impatiences, la dernière réflexion en date du miroir du temps pourrait désormais tenir en une phrase, et une seule : « etad dias on, allik atsam« . A lire dans le bon sens puisque, tout comme l’eau, le miroir du temps ne pense pas : il réfléchit.

(« Be water, my friend« ).

Pas de commentaire