Scarface

Mr. Scarface is Back

« All I have in this world is my balls and my words, and I don’t break’em for no one ».

C’est sur cet extrait du Scarface de De Palma, ou tout du moins les premiers mots, que s’ouvre le premier album de Scarface des Geto Boys, alors déjà auteurs des indispensables Grip It ! On That Other Level et We Can’t Be Stopped. Deux albums séminaux du genre gangsta rap à la sauce south, à la violence verbale rare, à faire pisser dans leurs frocs les plus couillus tenanciers de Compton et autres bourgades un peu chaudes de Californie.

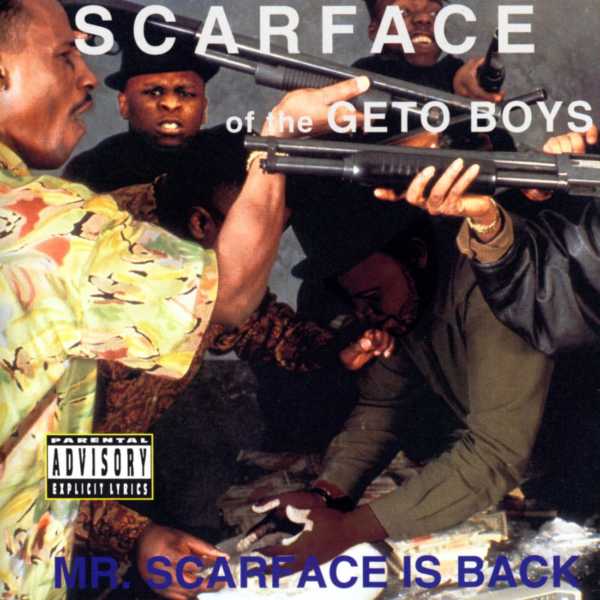

La pochette – à elle seule un monument – donnait déjà le ton sans trop de mal : un sacré paquet de tunes, un sacré paquet de blanche et de gros pompes pour régler l’affaire. Au milieu, Brad Jordan, pris dans la folie ambiante mais les yeux posés sur l’objectif, seul à même de prendre sporadiquement le recul suffisant pour conter ce merdier. Car avant d’être le boogeyman sans pitié avide de meurtres de sang froid et de filles faciles qu’il dépeint dans « Body Snatcher » ou « The Pimp », il est surtout un fantastique narrateur. Exemple parfait autant que point d’orgue de l’album, « A Minute to Pray and a Second to Die » met en exergue des talents certains de story-teller ainsi qu’une capacité à raconter le réel avec une véracité saisissante.

Si la profondeur d’écriture n’atteint pas encore les sommets de « The Wall » ou « I Seen a man die », les thèmes introspectifs chers au rappeur Texan (que l’on résumera, non sans grossièreté, à ceux de la vie et de la mort) se dessinent déjà dans Mr. Scarface Is Back. Un passé psychiatrique difficile, incluant tentatives de suicide et séjour prolongé dans une clinique de Houston ne proposant que l’isolement et la thorazine en guise de solution, imprègne le disque. Celui-ci devient le réceptacle de toute la violence intérieure du personnage, autrement dit sa véritable cure, prolongement direct des sessions de groupes auxquelles il a participé durant sa thérapie. Impossible alors de cantonner Scarface au petit rôle du rappeur gangsta bête et méchant, car son champ d’investigation va bien au-delà. La folie qui l’habite dans « Murder by reason of insanity » ou « Diary of a Madman » tient plus de la réflexion métaphysique que de la violence pure. À l’inverse du truand de base qui dézingue à tout va sans chercher à savoir le pourquoi du comment, Scarface questionne ses actes, s’interroge constamment sur les causes et les conséquences. C’est de ce paradoxe que va se dégager tout le charisme d’un personnage capable, de son timbre d’une profondeur sans fin, de partager ses pensées les plus abyssales entre un coup de reins et une rafale de Tech 9.

Pour l’accompagner, les instrumentaux sauront s’adapter et se feront tantôt agressifs (« Mr. Scarface », « Your ass got took »), tantôt plus retenus (« Money and the Power », « Good Girl Gone Bad »). Chargée de samples soul et funk – ceux de Marvin Gaye, James Brown ou Barry White pour ne citer que les plus célèbres – la partie musicale de l’album pourra sembler vieillotte à certains mais son charme, incontestablement, opère toujours même vingt-deux ans après. Les innombrables coups de feu, gémissements féminins et autres citations multiples de Tony Montana (l’extrait cité en introduction sera loin d’être le seul) participent à la création d’une ambiance sonore de circonstance, à la fois grave et délicieusement scabreuse.

Première pièce – et pièce majeure – d’une riche discographie qui trouvera son point culminant trois ans plus tard avec la sortie de The Diary, Mr. Scarface Is Back est de ces albums pionniers qui influenceront des générations entières de rappeurs. La conclusion, idéale autant qu’inévitable, montre l’avance sur son temps qu’avait Scarface en 1991. Non sans évoquer aujourd’hui le Sixième Sens de M. Night Shyamalan ou la piste finale de Ready to Die, « I’m Dead » mettait en scène la mort de son auteur d’une manière aussi fascinante que parfaitement inédite. En vérité, le morceau annonçait plutôt la naissance d’un roi, celui du sud, bientôt prêt à s’asseoir sur le trône du rap et de l’un de ses plus grands labels.

En 2011, soit à peu près vingt ans après la sortie de ce premier classique, il réalisait une interview téléphonique avec Ben Westhoff (auteur notamment de Dirty South : Outkast, Lil Wayne, Soulja Boy and the Southern Rappers Who Reinvented Hip-Hop) dans laquelle ils évoquèrent largement ses soucis de santé et les traitements inefficaces subis. Le journaliste rapportera qu’en plein milieu de l’entretien, Scarface chercha dans Google le nom de son ancien médecin, et lui envoya ce mail :

« I don’t know if you remember me but my name is Brad Jordan. I was at Houston International Hospital in the early eighties. Thanks for your help in the past. I’m one of the greatest hip-hop artists of all time. You sucker ! »

Pas de commentaire