L’héritage abandonné du rap français

Alors que le rap français domine sur les plateformes de streaming, une grande partie de son patrimoine n’est pas disponible à l’écoute, et personne ne semble pouvoir y faire la moindre chose. Une impasse contractuelle et culturelle.

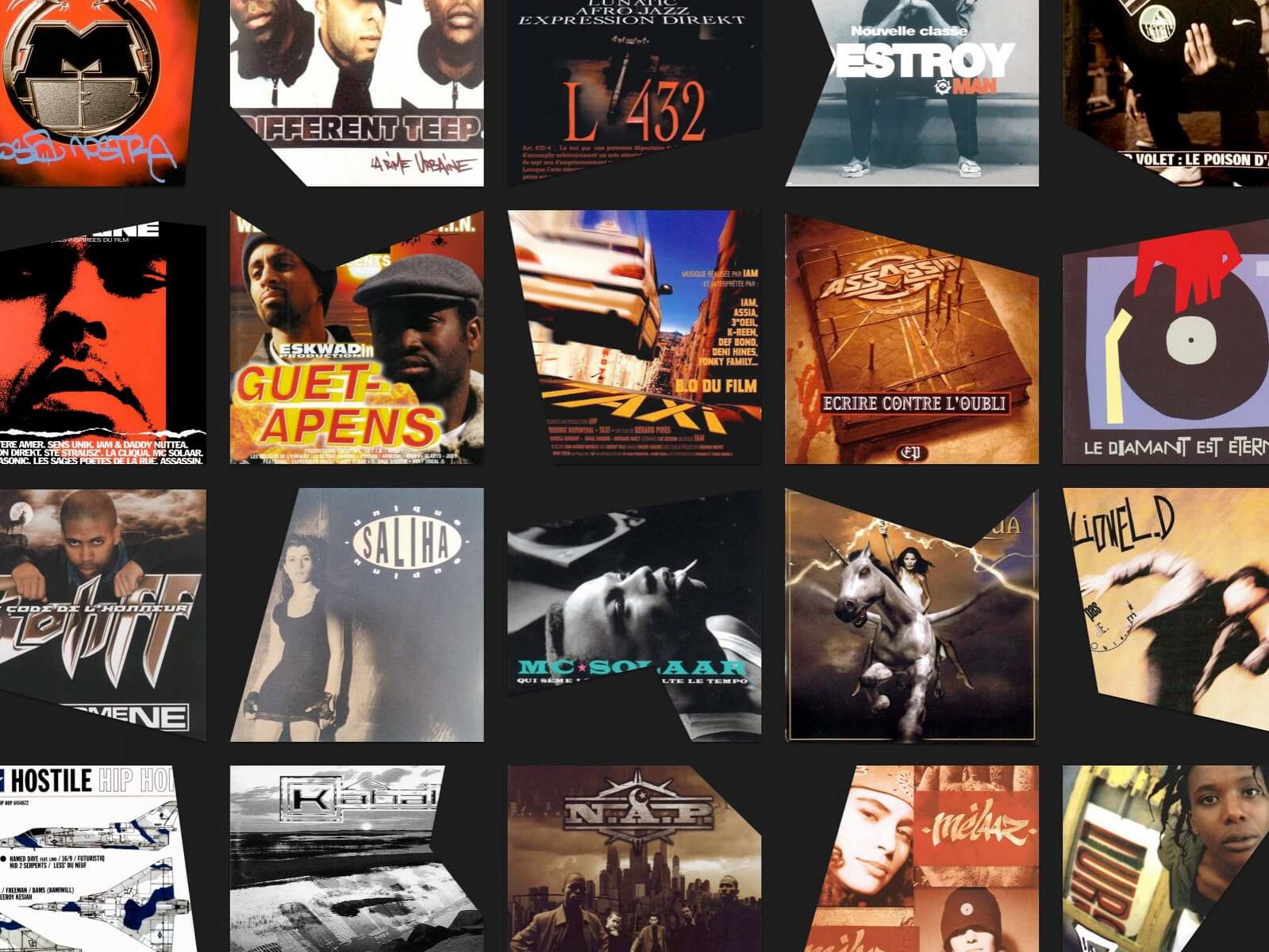

Ça ressemble à une petite hécatombe. Pour en prendre la mesure, il faut choisir une liste, par exemple ces cent albums essentiels du rap français des années 90, classés par le site Le Rap en France. La liste sous les yeux, il faut ensuite partir à la recherche de chaque disque sur Spotify, Deezer ou Apple Music, trois leaders du marché de la musique en ligne. Le constat est brutal : 43% des albums retenus par Le Rap en France, soit une petite moitié d’un certain patrimoine, sont introuvables.

Tout au fil de l’histoire du genre, ce sont ainsi des dizaines d’œuvres et artistes qui sont relégués aux oubliettes. Effacés, des pionniers comme Destroy Man, des mentors comme Manu Key, ou des célébrités éphémères comme Mad In Paris. Évaporées, ces compilations qui ont mis sur orbite de futurs grands, ou simplement permis à des étoiles filantes de laisser une trace (L 432, Guet-Apens, Invasion). Même des succès comme Taxi ou Les Princes de la ville ont disparu des radars. Des groupes qui constituaient le cœur du rap il y a vingt ans – N.A.P., Expression Direkt, La Cliqua – n’ont pas un album à leur nom. D’autres voient leur trajectoire amputée : pas de premier album pour Rohff, pas de deuxième album pour Fabe, pas de troisième album pour La Rumeur. Et une demie carrière pour MC Solaar.

Ces disques sont peut-être datés, pas toujours indispensables, mais la question n’est pas là : une histoire du rap français a existé, et à l’ère du streaming, elle n’existe plus tout à fait. Le genre est privé d’une partie de ses nuances, ses arcs narratifs et ses actes fondateurs. Quant aux auteurs, ils ne sont pas seulement démunis de leurs lauriers, mais aussi d’une possible source de revenus.

« Le rap français est privé d’une partie de ses nuances, ses arcs narratifs et ses actes fondateurs. »

Si la destinée de chaque disque est unique, un motif apparaît quand on se penche sur les raisons de ces absences. Il dessine une histoire parallèle faite de dépôts de bilans, de bisbilles, d’ayant droits introuvables et de contrats égarés. Or, pour qu’un disque soit disponible en streaming, il lui faut justement un contrat d’exploitation. Quand celui-ci est caduque, voire perdu, l’œuvre disparaît.

L’exemple des Princes de la ville, classique du groupe 113 auréolé d’un disque de platine et d’une Victoire de la Musique, illustre toute la complexité du problème. « L’album était une coproduction Alariana/Double H, sortie en licence chez Sony » explique Karim Thiam, ancien directeur marketing du label S.M.A.L.L. « La licence s’est arrêtée vers 2009. Pour la prolonger, il fallait contracter avec Double H et Alariana, or les deux structures avaient fait faillite. Légalement, personne ne pouvait plus exploiter l’album, donc il a été retiré des plateformes. Et même si une jurisprudence indique que les masters reviennent alors de droit aux artistes, il reste toute une série d’intervenants avec lesquels contracter. Comme personne ne prend l’initiative, ça fait dix ans que l’album n’est pas disponible. »

À y regarder de plus près, cet effritement du patrimoine rap français peut aussi être vu comme un fantôme de la crise qui avait mis l’industrie à genoux au début des années 2000. Malgré un regain économique porté par le streaming (le marché de la musique est revenu à la hausse depuis 2016), ce fantôme persiste : les artistes fragilisés à l’époque ne peuvent pas profiter de l’embellie, vu que leurs disques sont tombés dans un no man’s land contractuel, conséquence directe des fusions et faillites causées par la crise.

Le label La Lyonnaise des Flows fait partie des structures qui ont failli ne jamais s’en relever. « On avait sorti nos albums en distribution chez Musisoft, devenu ensuite Next Music » explique Éric Bellamy, ex-concepteur sonore du groupe IPM. « Quand ils ont déposé le bilan en 2005, l’huissier de justice a saisi tous nos disques. Notre structure s’est retrouvée en liquidation, et les masters ont fini dans la nature. » Ce n’est qu’en 2018 que le groupe a pu rééditer La Galerie des glaces, son premier album, vingt ans après sa sortie. Une initiative menée à titre individuel par Éric Bellamy, désormais gérant de la société de production Yuma Prod. « Je n’ai pas fait ça pour compenser un manque à gagner » précise-t-il, « je l’ai fait pour l’histoire. »

Les albums perdus dans l’angle mort du streaming ne sont pas spécifiques au rap français. Des catalogues prestigieux sont absents des plateformes, souvent suite à des litiges (De La Soul, Aaliyah, Prince), parfois sans raison officielle (Jean-Jacques Goldman, mutique sur la question). Reste que le cas du rap français est curieux : voici un genre établi depuis un bon quart de siècle, généralement en phase avec les innovations technologiques, et dont on entend souvent dire qu’il est le plus populaire du pays. Début 2018, le magazine Les Échos qualifiait le rap français de « moteur du marché de la musique ». L’année dernière, les huit artistes masculins les plus écoutés sur Deezer en France étaient des rappeurs.

Dans le microcosme, l’expansion du rap français est un motif de fierté : célébrer « la culture » est devenu un raccourci pour se féliciter d’une soirée ou d’un partenariat avec une marque. Mais cette culture semble étrangement friable. Un coup d’œil sur le panthéon du rock hexagonal permet de distinguer une différence nette : sur les cent plus grands albums listés par Rolling Stone en 2010, la quasi-totalité (94%) est référencée sur les services de streaming. Le rock local n’a pourtant pas été plus épargné que le rap par la crise, ni par les changements de format, mais son patrimoine semble bien avoir été préservé.

« Le rap français est une musique sur laquelle on a dû mal à se retourner. »

Karim Thiam

« Le rap français est une musique sur laquelle on a dû mal à se retourner » avance Karim Thiam pour expliquer le phénomène. « Il y a des artistes qui ne se prennent pas la tête. Ressortir le back catalogue, c’est du temps à prendre sur des projets futurs, donc certains priorisent leurs objectifs. Les acteurs du rap se donnent l’autorisation de se tromper, mais ils font, et ils foncent. Donc ça va vite. Et le passé, c’est le passé. »

Un sentiment confirmé par Faf Larage. Le rappeur marseillais est de ceux dont une partie essentielle de la discographie est en suspens. Le Retour de l’Âme Soul, l’album de son groupe Soul Swing, n’est plus distribué (au même titre que tout le catalogue du label Night & Day, moteur de l’émergence du rap français dans les années 90). Son premier album solo, C’est ma cause, a disparu également. Idem pour ses apparitions marquantes sur l’album La Fin du Monde de N.A.P. et la compilation Chroniques de Mars. Joint par téléphone, Faf Larage évoque sa résignation, et explique n’avoir presque aucun contrôle sur son propre répertoire : « Je ne sais même pas chez qui ont atterri certains de mes projets. Si ça se trouve, ils ont été rachetés, revendus à d’autres boîtes… Il faudrait faire les recherches mais bon, retrouver les contrats d’il y a vingt ans, c’est fastidieux. Quand tu es sur tes projets de maintenant, tu ne veux pas te retourner sur le passé. »

Sollicités pour cet article, des représentants des plateformes de streaming s’en tiennent à un rôle d’intermédiaire neutre, même si ces services transforment par ailleurs les habitudes de consommation et la charpente économique de la musique mondiale. « On n’y peut absolument rien » déclare Mehdi Maïzi, programmateur hip-hop chez Deezer [et ancien responsable de ce site]. « C’est un problème entre les ayants droit, et Deezer n’est pas dans l’équation. On n’a pas de pouvoir sur l’œuvre, on est juste là pour potentiellement la diffuser. » Lors de la sortie de la compilation Taxi 5, le label Capitol Music France et Deezer ont ainsi raté une occasion de capitaliser sur les précédents épisodes de la franchise, sortis sur d’autres labels et tous inaccessibles en streaming. « Taxi est un catalogue qui a énormément de valeur » explique Mehdi Maïzi, « mais le souci du label, c’était de faire une belle mise en exploitation de Taxi 5 uniquement. Se battre pour un Taxi sorti en 99, qui en plus risque d’être un bourbier, ce n’est pas leur travail. »

Du côté des maisons des disques, la marge de manœuvre pour rattraper le temps perdu serait limitée. « Plein de projets méritent qu’on s’y attarde » reconnaît Karim Thiam. « D’un point de vue « archéologique », le premier album de Lionel D devrait ressortir. Après, il faut retrouver les contrats, les masters… Est-ce que ça vaut le coup ? Et qui va le faire, alors que les effectifs en maison de disques sont de plus en plus réduits ? Si [les maisons de disques] le font, c’est qu’elles savent que ça peut être rentable. Et si elles ne le font pas, c’est qu’elles ont fait leur calcul. »

Le calcul, c’est par exemple de comparer les streams d’un album ancien contre une grosse sortie actuelle. Ainsi, fin mars 2019, l’album Tout saigne de La Clinique (sorti en 2000) comptabilise environ 780 000 streams sur Spotify. C’est honorable, mais c’est moitié moins que la seule intro du dernier album de Ninho, tête d’affiche du rap contemporain, et ce après seulement deux jours d’exploitation. Entre artistes résignés et labels trop occupés, le constat est identique : le jeu n’en vaut pas vraiment la chandelle. « Ces albums ont été faits par des artistes à l’ancienne, avec d’anciens réflexes, une ancienne vision des choses » admet Faf Larage. « Récupérer l’oseille sur des streams, c’est pas notre façon de faire. C’est là où on se fait avoir, quelque part. »

« Récupérer l’oseille sur des streams, c’est pas notre façon de faire. C’est là où on se fait avoir, quelque part. »

Faf Larage

Pour l’auditeur, les alternatives disponibles sont l’achat en seconde main, le téléchargement illégal ou les recherches YouTube. Chez le géant américain, il est tout à fait possible d’écouter Cosa Nostra de Mafia Trece ou Je suis l’Arabe de Yazid. Des utilisateurs anonymes ont publié ces disques au fil du temps, parfois dans des versions erronées ou incomplètes. Bien que YouTube dispose d’un système d’identification des contenus visant à protéger les auteurs, son efficacité nécessite une démarche active de la part des ayant-droits. La bande originale de Taxi est ainsi disponible, mais avec trois titres bloqués. L’ensemble cumule près de trois millions de vues.

Tous ces albums sont également accessibles via l’application YouTube Music, lancée en juin 2018. Nouvel entrant sur le marché du streaming, YouTube permet donc l’accès – via une offre semi-payante – à des albums diffusés sans autorisation, et dont les revenus potentiels échappent vraisemblablement à leurs ayants droit.

Une vision optimiste laisserait imaginer que chaque disque finira par retrouver une petite place dans le monde numérique grâce aux efforts conjugués des labels, des artistes et des plateformes. Après tout, Rim’K confirmait récemment à demi-mot une réédition prochaine des Princes de la ville. Le troisième album de TTC, 36 15 TTC, est aussi réapparu sur les plateformes l’année dernière. Ces rares exceptions impliquent principalement des artistes toujours actifs et connectés. Pour les autres, l’érosion numérique du patrimoine rap français illustre la limite de la longue traîne. Popularisée au début des années 2000, cette théorie promettait que les possibilités offertes par Internet assureraient à une infinité de biens culturels – film obscur, vieux disque, livre rare – de trouver leurs micro-publics et une pérennité commerciale. Or, dans les faits, l’industrie n’a pas de ressources extensibles, ni même l’intérêt à consacrer de l’énergie pour des centaines d’œuvres correspondant à une demande marginale. Pour ce rap français d’un autre temps, la longue traîne est donc rompue.

Qu’ils diffusent des films, des disques ou des séries, les services de streaming n’ont pas vraiment pour vocation d’offrir un accès exhaustif et éternel à la création artistique. Leur objectif est d’abord l’acquisition, puis l’engagement des utilisateurs. Leur stratégie repose sur l’intelligence des algorithmes, l’expansion géographique, le packaging éditorial et, de plus en plus, la production de contenus originaux. Espérer que le patrimoine du rap français bénéficiera un jour d’une renaissance numérique reviendrait à croire que Netflix souhaite sauvegarder l’œuvre de Fritz Lang. C’est un doux rêve de collectionneur, sérieusement mis à mal par le réel. Il appartient donc aux seuls ayants droit, où qu’ils soient, de se replonger dans la paperasse pour se réapproprier leur création, un disque après l’autre. Quant aux jeunes artistes, il leur faut déjà penser plus loin que les ponts d’or, et veiller scrupuleusement aux détails des contrats. Ce qui restera de cette culture est écrit entre leurs lignes.

Super intéressant ! On parle aussi de rap sur https://scoubidoxy.me/

Cet article fait écho à une anecdote qui m’est arrivée il y a peu de temps : je suis abonnée à un service de streaming (Na***** ….) et j’y ai cherché le 1er album de Solaar « Qui sème le vent récolte le tempo » album qui a bercé mes 1ers pas dans le hip hop français durant mon adolescence… Il était impossible à trouver. Je me suis donc adressé au site. APrès 3 semaines il m’a été répondu que cela n’était pas possible….après vérifications d’autres album de la même époque , le constat était le même…..décevant.

Article très intéressant mais je ne suis pas totalement convaincu par votre point de vue.

A la fin de l’article, vous rendez responsable de cette situation les plateformes et l’industrie.

Mais comment expliquer que en ce qui concerne le rock, on puisse trouver même les plus obscures groupes de garage rock ? Alors que dans le même temps, des albums parmi les mieux vendus comme Les Princes de la Ville ou Prose Combat soient introuvables ? N’y a-t-il pas là carrément un problème d’incompétence de la part des maisons de disques ? et aussi de désintérêt de la part des artistes ?

On doit ce constat aux auditeurs, aux rappeurs qui n’ont pas protégés, compilés ces albums. La variété française a su elle exploiter ce catalogue et le diffuser aux générations suivantes comment se fait il que les gens connaissent encore Dalida, Claude François,Joe dassin alors qu’ils sont morts ils y a plus de 40 ans.