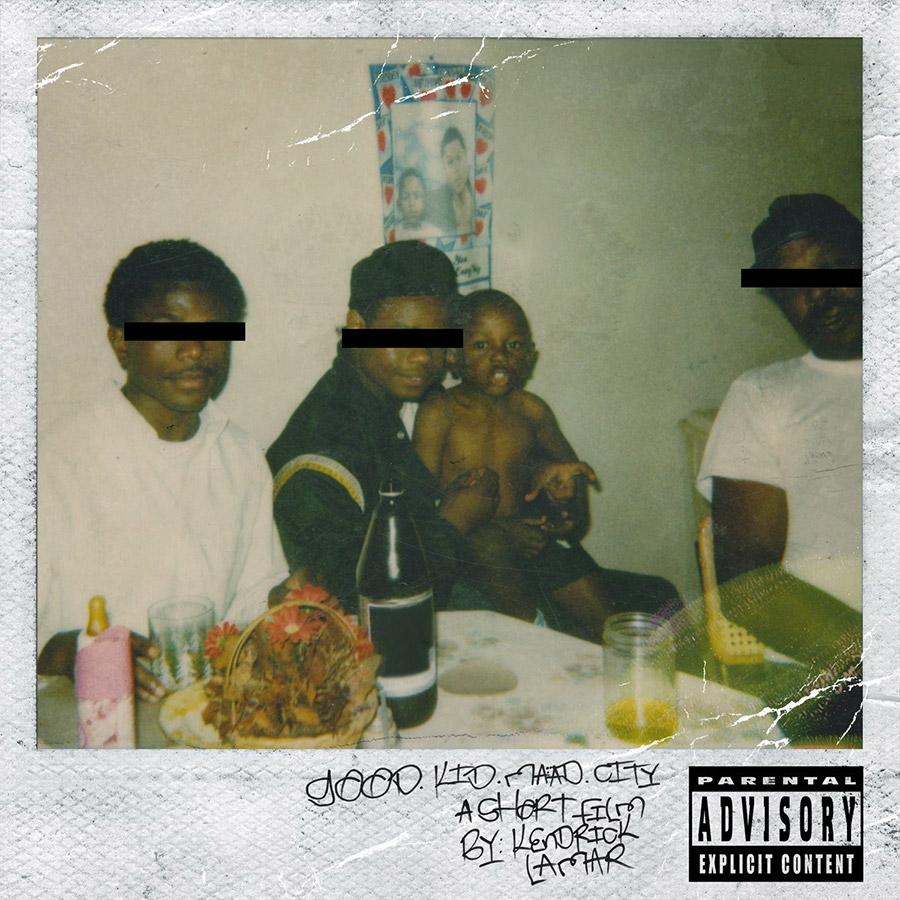

Kendrick Lamar

good kid, m.A.A.d city

En 2001, dans Training Day, Antoine Fuqua racontait la première journée d’un bleu de la brigade des stups de Los Angeles aux côtés d’un vieux roublard devenu loup parmi les loups, interprété brillamment par Denzel Washington. La tension dramatique du film tenait à cette traversée de l’enfer par le personnage de jeune flic joué par Ethan Hawke, heure après heure, dont il sortira vivant mais probablement changé à vie. Onze ans plus tard, le deuxième album de Kendrick Lamar – présenté dans le sous-titre comme un court-métrage – partage quelques points communs avec le film de Fuqua : une localisation similaire (les quartiers Sud-Est de la banlieue de L.A.) et un récit initiatique haletant.

A la fois scénariste, co-réalisateur et acteur principal de son histoire, Kendrick Lamar rassemble dans good kid, m.A.A.d city toutes les pièces d’un puzzle qu’il a délivrées depuis sa première mixtape chez Top Dawg Entertainment, empruntant son nom au film de Fuqua, jusqu’à « Cartoon & Cereal », premier extrait finalement absent de la tracklist de son album. Scène 1 : l’auditeur est transportée in medias res dans les rues de Compton, alors que Kendrick s’offre une virée nocturne pour convoler avec une ado tentatrice. La première écoute sème le doute sur la place de cette scène dans la chronologie de l’histoire. Mais elle réunit en son sein les thématiques de l’opus : la fougue juvénile, le danger constant, le vice omniprésent. Cette maîtrise du récit donne à l’album une cohésion remarquable, réservant des surprises à chaque écoute. On savait Kendrick Lamar doué pour le storytelling ; il prouve qu’il sait aussi jouer avec brio du story board, jusqu’aux interludes savamment distillés entre chaque titres.

Diablotin du détail, Kendrick l’est aussi, et avant tout, dans sa musique. Section.80, son précédent album, saisissait par son atmosphère vaporeuse pour décrire les travers de sa génération. Sur ce deuxième opus, plus personnel, il choisit au contraire de faire foisonner les tonalités et couleurs musicales. Elles viennent du rap (l’inspiration trap du début de « m.A.A.d city », la dissémination de clins d’œil à la tradition californienne) ou d’ailleurs : pop mélancolique sur « Bitch, Don’t Kill My Vibe », jazz lascif sur « Sing About Me », soul optimiste sur « Compton ». Tantôt organiques et chaudes, tantôt froides et synthétiques, les différentes ambiances sont liées les unes aux autres par l’évolution de l’histoire racontée par Lamar. Au climat ténébreux du premier morceau, « Sherane a.k.a Master Splinter’s Daughter », succède celui auroral de « Bitch, Don’t Kill My Vibe » ; les voix malveillantes de « Sherane » sont chassées plus loin par celles rédemptrices de « I’m Dying of Thirst » ; l’entrain détendu de « Real » répond à la nervosité de « Backseat Freestyle ». Ce dernier titre, presque anecdotique si on l’isole du reste, démontre que l’ensemble de l’album donne du sens à chaque morceau.

Cette volonté de pertinence résonne particulièrement dans le casting des invités. Jay Rock offre une performance hors d’haleine pour son couplet sur l’avidité, Drake semble assis sur un sofa en soie pour le romantisme idéaliste de « Poetic Justice », la voix rêche et immortelle de MC Eiht rappelle la cruauté d’un Compton toujours blessé par la drogue et les guerres de gangs. La dernière présence tout en symbole de Dr. Dre dans « Compton » lui offre un rôle sur-mesure, une quasi-incarnation du rap, dans ce titre signalant le passage final de Kendrick Lamar de la rue à la musique.

La place d’Andre Young était la grande inconnue de cet album. Depuis son apogée post-2001, le Doc vampirisait le talent de ses protégés, jusqu’à les faire totalement disparaître pour certains. Sans doute est-ce parce que Kendrick est avant tout un rappeur de TDE plus que d’Aftermath, mais dans les crédits, Dre n’a qu’un « petit » rôle d’ingénieur du son (avec Derek Ali, mixeur attitré du Black Hippy) et de financeur – pas même de directeur artistique ou de producteur. good kid, m.A.A.d city et son auteur apparaissent comme le négatif du dernier grand parrainage du docteur, The Game, autre rappeur de Compton. Là où Jayceon Taylor multipliait les références aux autres rappeurs comme argument d’autorité, Kendrick n’en cite que quelques uns, toujours de manière contextualisée (E-40 et ses leçons d’économie parallèle sur « Money Trees », l’adrénaline incitative de Young Jeezy dans « Art of Peer Pressure »). Quand The Documentary empilait les grands noms de la production pour une bande-son bulldozer, good kid m.A.A.d city propose une liste sans hits évidents et des compositions subtiles, proposées par un cercle de proches (l’équipe Digi+Phonics, Terrace Martin, DJ Dahi) et quelques nouvelles pointures (Hit-Boy, T-Minus, Scoop Deville). Les apports fondus dans la masse (mais essentiels) de Pharrell Williams et Just Blaze, en plus du rôle moins imposant de Dre, ébranle un peu plus la place du super-producteur tel qu’on l’a connu dans les années 2000. Et affirme davantage la personnalité et la maturité de Kendrick, dissimulée en trompe-l’œil derrière sa voix nasillarde et fluette – ici en adéquation avec le contexte adolescent de l’album.

A la fin de « Compton », tombée de rideau victorieuse, Lamar prétend à sa mère qu’il reviendra en l’espace d’un quart d’heure. Une quinzaine de minutes qui se sont changées en une longue nuit de calvaire pour K-Dot, gamin influençable, et en un album abouti par Kendrick Lamar, artiste accompli. Son leitmotiv était de nous raconter ce passage de l’âge juvénile à l’âge adulte, et sa décision de faire les bons choix pour sa vie et celle de ses proches. Un propos déclinable à sa carrière et sa musique, car prendre les bonnes décisions, c’est précisément ce qu’a réussi à faire Kendrick Lamar pour good kid m.A.A.d city.

Pas de commentaire