Freddie Gibbs

You Only Live 2wice

Au Monopoly, tous les participants craignent de tirer la carte “Allez tout droit en prison, ne passez pas par la case départ, ne touchez pas 20 000 francs.” Mauvaise pioche pour Freddie Gibbs. L’été dernier, une sale histoire aurait pu mettre en péril sa réputation, une réputation avant tout acquise par la sincérité de ses mots.

Les mots sont douceurs. Correctement associés les uns aux autres, les mots sonnent, résonnent, caressent le creux de l’oreille. Un mot teinté d’affection, réchauffe le cœur. Les plus chanceux, ont droit à des “mots d’amour.” Les mots sont beaux, entrouvrent une fenêtre sur l’imaginaire, que les “poètes” se plaisent à décorer. Pourtant, les mots ont irrité Tipper Gore. Compagne du futur vice-président des États-Unis, Al Gore, en 1985, la lubricité des mots de Prince ont poussé cette dame à faire plier toute l’industrie du disque. Dorénavant, chaque album avec un langage inapproprié, affichera sur sa pochette le logo Parental Advisory, et par ailleurs, sa fille de onze ans, ne découvrira plus au détour d’une métaphore, des allusions à la masturbation féminine – “Darling Nikki” a été le titre à l’origine de la discorde.

La mention “Avertissement Parental” accompagne chaque pochette de Freddie Gibbs. Pour l’intéressé, les mots ne sont pas lubriques, mais lourds. Ses mots sont chargés de souvenirs qui dérangent, éclairent la partie pourrie des États-Unis. Plus ses phrases se dessinent, plus son trait s’épaissit. Ses mots sont denses. Ses détails sont minutieux, presque honteux, aux allures de confidences. Il y a deux ans, l’auteur de Shadow of Doubt peint la gravité d’une vie en un tableau, “Freddy Gordy.” Résidus de crack dans la cuisine. Dans la pièce d’à côté, un oncle, cher et bien-aimé, accro à cette dose. Dehors, sa Volvo, accessoire de travail pour servir les yen-cli, criblée de balles. Évidemment, paranoïa s’en mêle. Pour dissiper ses effets, un gobelet de Codéine accompagné d’un joint entremêlé d’Oxycotin. La fresque est vertigineuse. Salvador Dalí. La Persistance de la mémoire . Plus le discours s’articule, plus la fiction s’enterre. Le couplet s’allonge, et, un à un, chaque vers se ponctue d’une intense inspiration. Une sensation déconcertante, Gangsta Gibbs pense à voix haute, et au milieu du spectacle, seul, l’auditeur. Le tout se ponctue d’une déclaration surréaliste, “The shit I spit is so realistic shouldn’t be recorded”, car ses mots ont un poids, le poids d’une vérité.

Alors, quand l’été dernier, le rappeur se retrouve dans la presse quotidienne régionale française, rubrique faits divers, pour une histoire de viol sur mineure, ses mots sont remis en question. Derrière les balances, les camés, dans l’échelle sociale de la rue, rien de pire qu’un “pointeur”. En prison, même constat. L’intégrité de son personnage façonné par les codes de la vieille école, vacille en une fraction de seconde. Mandat d’arrêt européen le 30 mai 2016. Arrêté à Toulouse le 2 juin. Libéré sous caution le 17. Extradé en Autriche le 29 juillet. Peine encourue : dix ans.

You Only Live 2wice se construit ici, entre quatre murs anxiogènes. Baladé d’une institution judiciaire à l’autre, l’expérience ressasse des images de commerce triangulaire (“Round the world, jail system like a slave trade, nigga”). Durant chaque procès, les délibérés sont prononcés en français ou en autrichien. Résultat, quand la sentence tombe, il faut d’abord se fier à l’expression faciale de ses avocats. Sans mot pour se défendre, le système judiciaire ravive le teint de sa peau hâlée (“Got me in this foreign prison, monkey in a cage, nigga / Bail paid, locked me up for an extra 30 days, nigga”). Les relents sont logiques. Un destin scellé sur de fausses accusations. Coupé de sa famille, sa femme (“Erica visit, can’t wipe her tears from behind the glass”), sa fille, Freddie Gibbs confirme le propos implacable de Michelle Alexander, écrivaine et avocat des droits civiques, “un enfant noir a moins de chance d’être élevé par ses deux parents qu’un enfant noir né à l’époque de l’esclavage.”

« Un homme aux dés pipés, qui se pose une question essentielle : qui pour raconter MON histoire ? »

D’ailleurs, “Crushed Glass” , est la clé de voûte de son dernier opus. Journal intime, ce sont les mémoires d’un homme aux dés pipés, qui se pose une question essentielle : “qui pour raconter MON histoire ?” Le soin apporté aux détails est méticuleux. Construit sur une boucle de violon et quelques notes de guitare, l’ossature est formée autour d’un sample de Sade, avec pour titre originel “Fear”, message subliminal. La touche contemporaine est apportée par des basses et des cliquetis inévitables, mais la boucle reste le motif principal. Elle se répète indéfiniment. Donne la sensation d’enfermer, d’isoler, et volontairement, cette note tourne en boucle pendant deux minutes, alors que l’intéressé a fini ses trois couplets. Au fond du casque, deux phrases se réverbèrent “Ooh, I will be alright… Ooh, I will live my life”, renforcent la sensation de profondeur, d’une lente chute dans les abîmes. Et tout au fond du casque, une voix enfantine surgit, audible mais incompréhensible, comme un souvenir lointain qui, fatalement, avec le temps, s’efface.

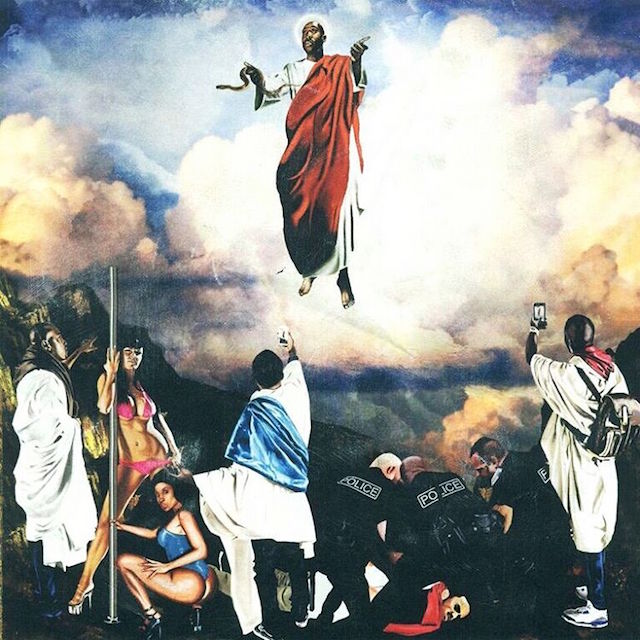

Le travail est fignolé par deux producteurs, Teddy Walton et Aaron Bow, et surtout, retouché par son producteur, producteur exécutif, et ingé son attitré, Speakerbomb. Car qualitativement parlant, YOL2 reprend là où TSOD nous avait laissés, sur une direction artistique de plus en plus léchée. Avec Blair Norf, Pops ou encore Superville, des collaborateurs proches, chaque titre est de la haute couture. Première pièce, “20 Karat Jesus.” Dans la première moitié du morceau, Gibbs s’amuse. La maîtrise des mots est chirurgicale. En deux minutes, l’intéressé étire la créativité dans tous les sens. Il remplit ses phrases avec le maximum de mots, et trouve des issues pour coucher un nombre de flows remarquables. Le contenu se centre sur son passif, dans une composition écrasante avec une basse bourdonnante. Les images sont toujours précises, un plongeon pour le spectateur dans les fêlures humaines d’un dealer de dope rangé, hanté par ses fantômes (“Thug in the pen’, I need forgiveness / I’m livin’ like a every decision a sin”). Mais l’ensemble ne prend son sens uniquement grâce à la seconde moitié portée par un trio plus agile que la MSN, Pops, Speakerbomb et Blair Norf. Ambiance aux antipodes, le trio ficelle une boucle de gospel qu’on pourrait croire samplée – sur le livret, aucun crédit n’est mentionné, autrement dit, l’esthétique a-t-elle été travaillée avec des voix pitchées ? -, et donne la légèreté nécessaire pour digérer chaque syllabe. Le thème colle : le retour triomphant d’un homme calomnié.

En réalité, tout colle. Les transitions, les voix, le choix des productions ( “Alexys” produit par le duo KAYTRANADA et BADBADNOTGOOD), l’instrumentation “live”, les mélodies ( “Andrea” et “Phone Lit” sont redoutables), Freddie Gibbs réalise un grand écart sans se faire mal. Même la sortie est soignée, “Homesick” se termine avec une conclusion, quelques mots parlés pour résumer son expérience ahurissante avec franchise, et un hommage à son oncle cher et bien aimé, Big Time Watts, décédé pendant son incarcération. Puis à la fin, comme le bruit d’une porte qui se claque derrière lui (“I’m back / And I ain’t goin’ nowhere this time”). La cohérence du projet est son grand point fort. Un EP facile à digérer dans le bon sens du terme (huit titres). Un EP pour réintroduire son nom, réduire son cercle, se focaliser sur sa musique et sa famille. Un EP pour attendre la suite, et donc, pas forcément indispensable. Mais un EP surtout pour reprendre la main sur la narration de sa vie avec ses propres mots. La preuve, durant son arrestation à Toulouse, ses avocats ont interdit toute diffusion de photos sous peine de poursuites judiciaires..

Pas de commentaire