Will Meka, au coin de la rue

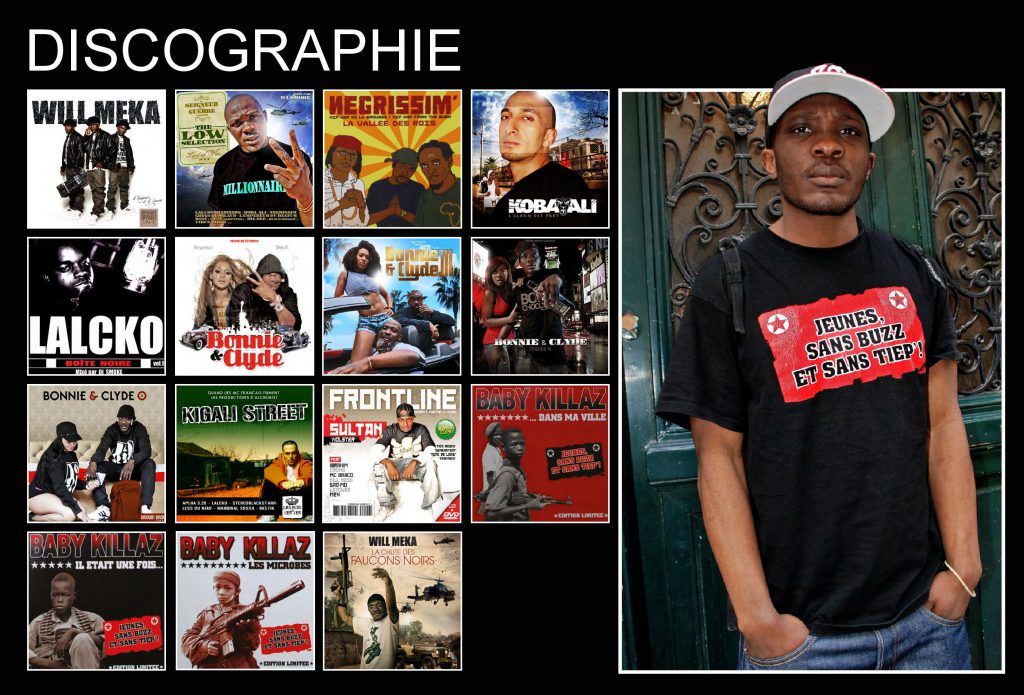

Il a débuté aux côtés de Lalcko, a vendu des milliers de disques dans la rue et a fait poser Vîrus ou Maître Gims sur ses compilations avant tout le monde… Rencontre avec celui qu’on appelle aussi « Le Seigneur de la Guerre », entre musique, business et cinéma.

Abcdr du Son : Tu es né à Rouen ?

Will Meka : Je suis né au Cameroun. Je suis arrivé en France au début des années quatre-vingt dix, j’avais douze ans. D’abord à Paris, ensuite à Rouen où je suis resté sept ans. J’ai fait beaucoup d’autres villes, la Suisse…

A : Tu écoutais déjà du rap au Cameroun ?

W : Oui, j’avais mes cousins Negrissim’. Ils s’appelaient Onde de Choc à l’époque. Ils étaient très forts. Le groupe Etat d’Urgence aussi. J’écoutais du rap du bled et un peu de rap cainri. Je ne connaissais pas vraiment le rap français. On écoutait aussi le rap du Sénégal, de Côte d’Ivoire… On écoutait beaucoup de raggamuffin également. De temps en temps, on entendait un son de Solaar qui arrivait jusqu’à nous. De la France, on connaissait MC Solaar et Gaston Lagaffe. [Rires] On était petits, on pensait que c’était un très bon rappeur. [Sourire] Les groupes locaux rappaient en français. Au Cameroun, ça parle français et anglais. Le pays a aussi été colonisé par les Allemands avant. C’est de là que vient l’écriture « Kamerun » avec un K que l’on voit parfois encore. Il y a une partie du pays qui est anglophone et l’autre francophone. T’as beaucoup de gens qui parlent pidgin, un mélange d’anglais et de français.

A : C’est sans doute ce contexte de multiplicité des langues qui fait que les rappeurs d’origine camerounaise ont souvent été très doués, à commencer par Ill.

W : Exact. Ill, je pense qu’il parle un peu allemand aussi. A l’époque, le rap n’était pas pour tout le monde au Cameroun. C’étaient davantage les fils de riches qui y avaient accès. Il fallait avoir les chaînes câblées… Ce n’était pas une musique du ghetto. C’était une musique d’intellectuels. Même quand je suis arrivé en France, aux Sapins à Rouen, les gens n’écoutaient pas de rap mais du funk. Moi, j’étais vu comme un paria. J’allais à l’école parce que je voyais des interviews de MC Solaar où il disait qu’il collectionnait les dictionnaires. Menelik, les Sages Poètes de la Rue, ils avaient presque tous des licences. J’ai vu le rap arriver dans les quartiers avec la Mafia K1Fry, 113. Limite, c’était la honte quand tu rappais : « Ici, c’est pas l’Amérique, faut marcher droit… » On se moquait de toi quand tu portais des Clarks Wallabee… J’aimais ça, c’était comme ça. Je ne pensais pas faire quelque chose avec. J’ai commencé comme danseur. Il existait une vraie scène locale à Rouen. Les gars venaient de Paris faire des concerts : les 2 Bal, Secteur Ä… Il existait beaucoup de scènes en plein air où tout le monde prenait le micro. Un des meilleurs groupes de la ville, c’était 255 (2 Source Sûre). Ils ont sorti le premier album à Rouen. Faycal, qu’on appelait Psychick, était vraiment un génie. Ça a été l’un des premiers à faire des beats, à monter sur Paris signer un contrat… Leur album, sorti en 1995 ou 1996, ça a été comme notre première victoire hip-hop. On était en compétition mais on s’aimait vraiment beaucoup. Rouen, c’était comme le film 8 Mile. On faisait des clashs. Lalcko était un monstre en freestyle. Les gars de Nid 2 Serpents étaient très forts aussi. Après 2 Source Sûre, il y a eu deux groupes de « grands » : Battle Mode Click et Nid 2 Serpents. Dans notre groupe, certains appartenaient à Nid 2 Serpent et d’autres à Battle Mode. C’étaient des groupes affiliés. On fonctionnait comme Wu Tang et le GP WU, c’était notre modèle.

A : Il y avait un groupe qui s’appelait La Pieuvre aussi, non ?

W : La Pieuvre, c’était nous : Moi, Lalcko et mon cousin Levy. Mais il y avait un autre groupe à Paris qui s’appelait comme ça, l’équipe de Tout Simplement Noir. On avait tout un concept, plein de morceaux. Donc on est devenus Street Ambassade : moi, Lalcko, Koba Ali, Makizars (M24, M99, Mac, M7), Peeps. Mais on a appris l’existence des Ghetto Diplomats, qu’on aimait bien. Donc on a encore changé. [Sourire] Et on est devenus Cérébral Ghetto. Avec Lalcko toujours à la tête, d’où son surnom d’El Commandante. C’était structuré. Moi, j’étais Le Seigneur de la Guerre car j’élaborais les stratégies plus que je ne rappais. On a ramené le groupe Makizars. On a tourné un peu. On a plein de morceaux morts-nés. Des albums, même. Ils sont dans des disques durs quelque part. C’est l’époque où Lalcko a signé chez 45 Scientific.

A : Tu le fréquentais beaucoup quand il était chez 45 ?

W : Oui, on était son équipe. On allait là-bas, on voyait les gars… Nasme et Hifi, Ali, Keydjo, Escobar Macson et sa Drive By Firme : Rani, Jozahaf, Awanza… On n’était pas signés chez 45 mais on était 45 par affiliation. J’ai réalisé Les diamants sont éternels avec Lalcko. J’allais chercher des samples, des thèmes de morceaux… Je passais beaucoup de temps avec lui. Avant, j’étais davantage artiste que lui et il me supervisait. Là, on avait inversé les rôles. On est des frères. Cet album, on l’a enregistré avec 45 Scientific mais je n’étais pas là à regarder qui paie quoi ou qui. J’étais concentré sur l’album, l’artistique. On forçait un peu les choses parfois. Si ma mémoire est bonne, ils étaient sur plusieurs projets à la fois à l’époque. Nous, on ne comptait plus que sur le rap. On était jeunes, Lalcko avait signé seul chez 45 mais on était tous impliqués dans son album. Beaucoup de gens comptaient dessus. Donc quand 45 ne nous proposait pas de studio, on en trouvait un. C’est pour ça qu’il existe beaucoup plus de morceaux que ceux qui sont sortis par la suite. Le fait que Lalcko arrête de rapper ou, du moins, soit moins présent, est dommageable. Le rap français est en train de passer à côté de quelque chose. Dans la même lignée, t’as des gars comme Negrissim’ qui nous ont mis dans le rap au Cameroun. Ils ont sortis un album, La vallée des rois. Il y a des disques d’or dans les disques durs.

A : Toi, tu sortais encore des morceaux quand Lalcko était chez 45 ?

W : À l’époque 45, j’avais déjà arrêté de rapper. Pour moi, c’était fini, j’étais étudiant. Je ne voyais pas ça comme une carrière. J’ai stoppé le rap quand j’ai raté le bac. On passait notre temps à freestyler. Même ceux qui ne rappaient pas à Rouen étaient dangereux en battle. Je ne vois pas une seule équipe de Paris qui pouvait rivaliser en clash avec les gars de Rouen. 8 Mile, c’est ce qu’on vivait tous les jours, dix ans avant.

A : Pourquoi Les diamants sont éternels n’est pas sorti à l’époque ?

W : Les gars de 45, c’étaient comme des grands-frères. On a beaucoup de respect pour les aînés chez nous. Ils ne nous manquaient pas de respect. Ali, Geraldo et Jean-Pierre Seck étaient super cool avec nous. Humainement, ça se passait bien. Sauf que nous, on ne parlait pas business avec eux. On était là pour faire l’album de Lalcko mais on n’était pas dans la production. Parfois, ça traînait un peu chez eux, je ne vais pas te mentir. Nous, on n’avait plus rien. Je venais de Nantes, j’avais plaqué tout ce que j’avais pour faire l’album de Lalcko. Ils avaient des disques qui traînaient dans les locaux, Lunatic… J’ai commencé à les prendre pour aller les vendre.

« Chaque jour, je partais avec deux boîtes de vingt-cinq disques et mon objectif était d’en liquider au moins une. »

A : Comment ça a débuté ces ventes dans la rue ?

W : 45 avait un local à Châtelet. J’étais là, je voyais des stocks de disques. Je n’avais rien à faire et je n’aime pas me tourner les pouces. Je regardais ça, c’était comme du biff qui dormait pour moi. [Sourire] J’en ai parlé à Lalcko et Geraldo. Pour moi, partir dans la rue, c’était comme une enquête de terrain, je voulais savoir ce qu’elle aimait, ce qui pouvait marcher… Entre-temps, mon frère Chief Jones m’a donné l’idée de faire Baby Killaz, une compilation mettant en avant de jeunes MC’s. On voulait leur donner la chance qu’on n’a pas eue : aller enregistrer en studio sans rien avoir à payer. J’ai ramené Maître Gims, Sultan, Dosseh, Vîrus, Stereo Blackstarr… Ils étaient déjà bons. Dosseh avait déjà la mentalité d’un producteur. C’étaient les débuts de la réelle indépendance. Mais on ne savait même pas ça. C’est juste que la plupart d’entre nous avions des disques que nous voulions sortir. On avait investi de l’argent sur un disque et on ne voulait pas le perdre. Il fallait trouver les sous pour enregistrer, presser, faire la pochette… On se retrouve avec le disque dans les mains, qu’est-ce qu’on fait ? On en met dans les bacs mais il nous en reste sur les bras. On pressait cinq cents, puis mille, deux mille… Il y avait un rayon indépendant dans les FNAC. Même avant de sortir ton album, tu te faisais copain avec le gars du rayon disques, il te le référençait dans une FNAC et tu pouvais ensuite le mettre dans toutes les FNAC vu qu’il avait un code-barre. C’est comme ça qu’on apprenait la production. Baby Killaz, je l’ai fait avec Lalcko. M24 ramenait aussi des idées.

A : Ça vendait bien ?

W : J’ai d’abord testé avec les albums de Lunatic et Booba. J’en ai vendu deux ou trois mille. J’achetais les stocks à chrome et je prenais une partie des bénéfices. Dès que j’ai eu les sous, j’ai investi sur Baby Killaz. J’ai vite remarqué que les gens préféraient m’acheter Baby Killaz parce que c’était mon produit. C’est ce que j’ai appris avec la rue, les gens achètent parce que c’est ton produit. Ils n’en avaient rien à foutre de la qualité musicale. J’en ai écoulé au moins cinq mille. Puis j’ai sorti d’autres compilations : Kigali Street, Frontline…

Comme dans toutes les familles, on a commencé à avoir des désaccords, professionnels, pas fraternels. J’étais très têtu. Quand j’avais une idée, on ne pouvait pas me l’enlever de la tête. J’ai donc monté Brown Brown Company. Mais quand j’avais besoin d’eux, il étaient là et inversement. Lalcko a monté plus tard Cesar Charp. Les petits ont grandi : M24, M99… Ils ont commencé à produire leurs disques. Au début, ils étaient dans la rue avec nous. Mais, à un moment, on a pensé que ce serait plus efficace de ne pas être tous dans la rue. J’avais d’autres connexions comme Squat Sqy, les Nill Ness, Street Master. C’était comme trois familles. On travaillait aussi avec Ghetto Fabolous Gang, on distribuait leurs produits et on pouvait laisser les nôtres dans leur stand. Il y avait un réseau indépendant. Il existe toujours mais ce n’est plus pareil. Le téléchargement n’était pas aussi omniprésent il y a dix ans, les gens étaient encore fiers d’avoir leur disque. Ça a été une activité lucrative mais c’est le genre de business où tu ne cotises pas. [Sourire] C’est presque légal mais ça ne l’est pas tout à fait quand même. J’ai sorti dix-sept disques mais j’en ai distribué beaucoup d’autres : H Magnum, Le Gued Mussolini, Seven… J’étais comme un distributeur.

A : C’est arrivé que la police vous confisque vos stocks ?

W : Plusieurs fois, oui. C’est une des raisons pour lesquelles on a arrêté de vendre des produits pour d’autres personnes. Une fois que t’as pris le produit, il faut que tu le paies, même si c’est de ta poche. Même si tu le prenais à chrome : c’est comme si je viens te prendre un kilo et que je me fais serrer par les keufs juste après, je te dois quand même un kilo. Même si tu m’envoies des gens me racketter au coin de la rue, je te dois quand même un kilo. [Sourire]

A : Tu avais un travail à côté ?

W : Je ne vendais que des disques mais je suis retourné à l’école à un moment. On est d’une famille où nos parents ne nous lâchent pas s’ils voient que tu as quelques capacités. Si tu regardes, beaucoup d’anciens rappeurs viennent de familles connues en Afrique. Ce n’est pas tout le monde en Afrique qui arrive à faire voyager ses enfants. C’étaient les meilleurs qui partaient. Chez nous, au Cameroun, ce n’était pas facile de venir en Europe. Il fallait par exemple que tes parents aient obtenu une bourse pour venir faire leurs études ici parce qu’ils travaillaient bien à l’école. Les parents de Lalcko ont fait leurs études ici, les miens aussi. Quand on est venus, c’était pour faire des études aussi, pas du rap ou quoi que ce soit. Il fallait que je ramène un diplôme sur la table. J’ai réussi les concours pour être transitaire et puis j’ai fait une école de cinéma. Je voulais réaliser mes clips mais, arrivé là-bas, je me suis rendu compte que faire du clip, c’était le minimum des acquis quand tu sors d’une école de cinéma. J’ai réalisé quelques courts-métrages et participé au tournage de projets d’autres personnes. Là, j’ai monté ma boîte. J’ai réinvesti une partie des sous que j’avais gagnés dans la rue. Je ne vais pas te mentir, le rap m’a rapporté un peu d’argent. Sans être dans les médias, ça me permettait de vivre et de mettre un peu de côté.

A : Quel disque as-tu le plus vendu ?

W : Mon unique album solo : Rappez ou je m’en charge. Je l’ai enregistré en octobre 2010 et je l’ai sorti début 2011. Comme j’étais étudiant, je vendais par périodes, pas de façon continue. J’en ai vendu dix mille sur l’année 2011. Entre-temps, j’ai re-pressé d’autres projets mais les gens me demandaient sans cesse celui-là. J’avais peur de re-presser l’album parce que je fonctionne avec des objectifs et j’aime bien les chiffres ronds. [Sourire] J’avais déjà atteint les dix mille donc il fallait que je vise au moins le cap des quinze mille. Et j’ai finalement réussi à en vendre vingt mille. Il ne m’en reste même pas un seul pour moi. Je n’ai même pas un master. J’ai produit dix-sept projets en tout et je ne respire que quand je n’ai plus un seul exemplaire. J’ai commencé à Paris : Clignancourt et Châtelet. Puis je suis allé en province, de ville en ville. J’ai voulu suivre les artistes bankable dans leurs tournées pour vendre mes disques à la sortie des concerts.

A : Avec leur accord ?

W : Avec mon accord et celui de ma femme de l’époque. [Rires] J’ai fait ça avec plein d’artistes. Certains avec lesquels ça a bien marché : Booba, Soprano, Kery James… Tu fais une tournée de Soprano, tu es refait. Surtout si tu vas à l’étranger : Belgique, Suisse, Allemagne et Luxembourg. J’ai également suivi Diam’s et Sexion d’Assaut mais ça n’a pas trop marché parce que c’étaient des gamins qui allaient à ces concerts. On restait quelques jours dans les villes, on allait voir les FNAC et on leur demandait : « Qui vend le plus ici ? » « C’est Rohff, cinq cents ». Eh bien nous, on cherchait à battre celui qui vendait le plus dans cette ville-là. Au début, des gens proposaient de nous héberger. Mais on passait nos soirées à freestyler avec eux et, le lendemain, on n’avait pas la pêche pour aller bosser. On prenait vraiment cette activité au sérieux, c’était un business. S’il y avait des morceaux à faire avec des groupes locaux, on les faisait mais on était pressés de rentrer. Pour vendre cinq cents, ça nous prenait environ deux semaines. Chaque jour, je partais avec deux boîtes de vingt-cinq disques et mon objectif était d’en liquider au moins une. Si j’entamais la deuxième boîte, c’était une bonne journée. Le samedi, tu pouvais vendre entre cinquante et cent disques.

A : Comment flaires-tu le client potentiel ?

W : C’est au feeling. Je regarde la personne, j’analyse, je dis une phrase. Il est cool, il n’est pas cool ? Je pose mon problème. Les filles achètent beaucoup de disques. Le commerce, c’est aussi de la drague. Il faut être séducteur. Il y a une interlude sur le sujet dans mon album Rappez ou je m’en charge. Ce disque, c’est une journée de ter-ter. Les keufs, la drague, le studio, le charbon, les mecs qui veulent te mettre la pression parce qu’ils ont retrouvé ton disque dans le sac de leur femme… [Sourire] C’est vraiment arrivé à un de mes potes.

A : Rappez ou je m’en charge est très visuel comme album.

W : Quand on était petit, au Cameroun, il y avait des films qui passaient à la radio. C’est ça que j’aime. Quand je fais un album, je veux que ce soit un film. Beaucoup de foyers étaient dépourvus de téléviseurs ; donc ils avaient la bonne idée de mettre des films en radio. Moi, j’étais fou de ça. Ça crée un imaginaire. C’est peut-être pour cette raison que j’ai fait une école de cinéma. L’album de Lalcko, Les diamants sont éternels, je l’ai vraiment travaillé dans cet esprit. Je lui ramenais des films à voir, parfois même des bouquins. Je présentais des stratégies. C’est pour ça qu’on m’a appelé Le Seigneur de la Guerre, bien avant le film. [Sourire] Quand on a fait le maxi « Blow », on a mis toute notre force sur Lalcko et on était sûr qu’il allait péter. Et on savait que s’il signait, ce serait chez 45. C’était presque une évidence.

A : Les diamants sont éternels n’est pas sorti dans la rue à l’époque ?

W : Non. Moi, je lui proposais de le sortir. On commençait à monter notre business. Je ne vais pas te mentir, j’étais parmi ceux qui disaient à Lalcko : « Vas-y, 45 Scientific, c’est bien gentil, les gars sont cool mais je pense qu’on peut faire le truc nous-mêmes. » Mais lui voulait vraiment rester loyal. Il avait signé un contrat, il voulait faire l’album avec eux. Je lui disais : « Donne-moi Les diamants sont éternels, je peux le sortir, je le presse… » Il n’a jamais voulu. Je ne sais pas pourquoi 45 ne l’a pas sorti et pourquoi Lalcko n’a pas souhaité le sortir avec Cesar Charpentier, Cerebral Ghetto ou chez moi avec Brown Brown Company. J’ai vendu quelques exemplaires de Diamant Noir mais il était déjà en distrib’ chez Musicast. J’ai sorti une mixtape de Lalcko qui s’appelle Boîte Noire. J’aurais voulu faire plusieurs volumes, Lalcko a tellement de morceaux…

A : Quel est ton morceau préféré sur ton album Rappez ou je m’en charge ?

W : J’aime tous les morceaux mais mes préférés, ce sont « Rappez ou je m’en charge » et « On aime encore le manioc » avec mes cousins Negrissim’. Ça a été un honneur de faire un morceau avec eux. Même un son comme « Le rap, c’est mieux demain », je devais être dessus à la base mais il y avait tellement de monde, j’ai enlevé mes parties car il n’y avait plus de place sur le disque. Il y a Sultan dessus, M24, Vîrus, Diack, Steréo Blackstarr qui est un grand artiste avec une plume de fou… Je ne comprends pas pourquoi sa carrière n’a pas décollé. Un gars comme Vîrus, quand je le vois, je n’ai pas l’impression qu’il a de l’exposition parce qu’il est toujours le même. Il fait ses mêmes blagues de golmon… [Sourire] Ça me fait plaisir quand j’arrive dans des bleds perdus en Suisse et qu’on me parle de lui.

A : Je me souviens de Stéréo Blackstarr, il avait une petite cote au moment de la compilation Independenza…

W : Voilà, c’est un gars qui aurait dû péter, être au niveau de la Sexion d’Assaut. A l’époque où on faisait les Baby Killaz avec Lalcko, on avait fait cette compil’, Jeunes sans buzz et sans tiep, et on se disait que ce serait ces petits-là qui feraient la pluie et le beau temps du rap de demain. Et, aujourd’hui, c’est presque ça. Quand tu vois Maître Gims… Il était déjà très fort à l’époque. J’ai les vidéos de son passage en studio. Je devais sortir un DVD qui s’appelle La rue de la fortune où on montrait comment tout s’est passé mais ça prend du temps, le montage, etc. Mais j’ai toutes les images, ça sortira un jour.

A : Tu as sorti et distribué un grand nombre de disques mais tu n’as à ton actif qu’un seul album solo. Pourquoi ?

W : Franchement, mon problème, c’est que, quand je rentre en studio, j’ai envie de faire un album. Je ne peux pas faire un morceau juste comme ça. Et je n’ai pas envie de partir sur un nouvel album avec tout ce que ça implique : le vendre dans la rue… Je ne suis pas démotivé mais je n’ai plus le droit d’aller dans la rue. Parce que j’ai une famille mais aussi car j’ai d’autres projets plus importants à accomplir. J’ai fait la rue. Ce n’était pas une nécessité mais une volonté de montrer qu’on peut faire sans les maisons de disques comme je le dis dans le morceau « Sans eux ». J’ai vécu du rap pendant une dizaine d’années. La dernière fois que j’ai bossé pour quelqu’un d’autre que moi, on devait être en 2003. J’ai payé mes études avec le rap. Si moi j’ai réussi à le faire, d’autres le peuvent aussi. S’il fallait que je continue à le faire, il faudrait que ce soit un peu plus structuré, que les keufs nous dérangent un peu moins, que ce soit un peu plus… disons bling bling, à l’américaine.

A : Monter un magasin ?

W : Non, un magasin, ça ne vend pas. Moi, j’aime bien aller vers les gens. Si j’ai quelque chose, je ne vais pas attendre dans un magasin que les gens viennent, je vais déprimer sinon. Si, demain, je sors un film, je me débrouillerai pour qu’il soit entre les mains des gens, par tous les moyens nécessaires.

A : Quels sont tes projets dans le cinéma ?

W : Je suis en train de terminer un film. Je suis au Cameroun en ce moment. Je suis juste venu tourner quelques scènes en France. Le film s’appelle Hebreu 11.1. C’est un verset biblique qui dit : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas ». Ça m’a beaucoup parlé. Je suis musulman mais je suis de famille chrétienne, donc j’ai grandi avec la bible et tous ses concepts. On a toujours été croyants. Même quand je vendais des disques, je me suis toujours fixé des défis, des étapes pour repousser mes limites. On me disait : « Mais Will, t’es fou, pourquoi tu presses dix mille disques !? » La détermination. On a fait tout ça sans aide extérieure, sans médias. Tous les gars du rap nous connaissent. On n’est jamais allé vers la presse, on estimait que c’était à elle de venir nous voir. Tonton Marcel est venu dans la rue voir comment ça se passait, c’est pour ça qu’on a du respect pour son « au cœur du ter-ter ». [Sourire]

A : Quel est le thème du film que tu prépares ?

W : Le thème, c’est la foi inébranlable en de meilleurs lendemains en Afrique. Quand je suis parti en Afrique, j’ai vécu quelques galères et puis je me suis mis à observer mon pays. Le Cameroun est une mine d’or, l’Afrique en miniature, une mosaïque. Je voulais montrer le Cameroun au travers des yeux de quelqu’un vivant en Europe, pour faire prendre conscience aux Camerounais du pays dans lequel ils vivent. J’ai voulu montrer le côté riche de mon continent. Je pars d’une histoire d’amour banale et je traite un peu du sida mais c’est une couverture en réalité, il y a plusieurs couches de lecture. On a tourné une partie au Cameroun et l’autre en France. On va faire des festivals, on va emmener le film loin. J’espère obtenir un visa d’exploitation. J’aimerais le distribuer via les réseaux normaux. Après, comme pour la musique, on n’est pas du style à attendre après les institutions. On dépose des dossiers mais on avance de notre côté quoi qu’il arrive. Comme on a voulu que les gens écoutent nos disques, si on veut que les gens voient nos films, on mettra tout en ouvre pour qu’ils les voient in shaa Allah.

A : Le rap, c’est fini pour toi ?

W : Non, mais plutôt que de faire un album, je préfère aujourd’hui réaliser une bande originale. Donc je ferai toujours de la musique. Et puis j’ai envie de mettre des ponts entre le rap et le cinéma. Dernièrement, Dosseh a fait le film Karma avec Escobar Macson, Lalcko… On vient de voir Kaaris à l’écran dans le film Braquage. À l’époque, on disait que la France avait dix ans de retard sur les States, aujourd’hui c’est vingt ans. Mais les choses sont en train d’arriver tout doucement. Il faut que les gens ne trouvent plus ça anormal ou exceptionnel qu’un artiste rappe, produise, tourne des films… C’est la suite logique des choses. Il faut inonder les autres milieux artistiques. J’aimerais permettre à certains rappeurs de devenir des acteurs car au fond d’eux, ils le sont déjà. Je souhaiterais d’ailleurs faire passer un message à ceux qui ont encore un peu de pouvoir dans ce milieu, les décideurs, les directeurs artistiques… Arrêtez avec le copinage. Je vois tant de gens talentueux dehors qui n’arrivent pas à avoir de deal. J’ai beaucoup de respect pour Kool Shen par exemple mais si je devais choisir entre Kool Shen et Fdy Phenomen, je signerais Fdy Phenomen. Tu captes le délire. Lui, il peut encore donner. Il faut aller chercher du côté de la méritocratie. Le microphone est fait pour tourner, il n’y a pas d’héritage. Il faut donner l’opportunité à d’autres personnes. Comme on a fait avec les Baby Killaz. Et les rappeurs qui ont des sous, s’ils veulent investir dans le cinéma, Will Meka est là. [Sourire] Je suis en train de monter un studio de tournage au Cameroun. On tournera de tout : des séries, des documentaires…

A : Avec tous les projets dont tu as été à l’origine, j’imagine qu’il y a quelques pépites qui ne sont jamais sorties…

W : J’ai beaucoup d’inédits. Moi-même, j’ai des albums morts-nés. Et puis il y a des choses qu’on n’assume pas, des morceaux qui pourraient déclencher une guerre. Il y a une tension palpable entre renois et rebeus aujourd’hui. Des gens essaient de l’attiser, d’autres de la calmer. Nous, rappeurs, on a la responsabilité d’éteindre ça. Il faut que les gens connaissent l’histoire. A un moment, j’avais aussi arrêté le rap parce que je m’étais rendu compte que je disais des choses que je ne pouvais pas faire écouter à mes filles… Et j’avais du mal à réécrire sans être vulgaire. Là, je viens de retrouver la main de l’écriture, j’y arrive de nouveau. J’ai de sérieuses boucheries dans la tête et le disque dur, des titres super hardcore que la France n’est pas prête à entendre mais j’ai d’autres combats beaucoup plus importants à mener, comme le thème de la néo-colonisation. On pensait que nos pays étaient indépendants et libres mais ce n’est pas le cas. Ça va commencer maintenant car beaucoup d’accords avaient été signés pour cinquante ans. Et certains veulent les renouveler. Nos vieux présidents ont dealé avec les Mitterrand, les Chirac… Les Sarkozy, les machins, ce sont des bébés à côté d’eux. Aujourd’hui, au Cameroun, le sport national, c’est la bière. Il y a de grosses campagnes sur les boissons avec des slogans tels que : « Tout travail mérite sa bière ». Et c’est marqué « Les brasseries du Cameroun ». Mais ça n’appartient pas du tout au Cameroun, c’est la propriété du groupe Castel [NDLR : Grand groupe industriel français spécialisé dans les boissons]. Tout un système est mis en place pour que le peuple absorbe des litres de boissons et soit trop saoul pour qu’on ne vienne pas lui prendre la tête avec des verbes comme réfléchir, lutter, militer… Il y a trois religions au Cameroun : le Christianisme, l’Islam et l’Alcoolisme… Des gens travaillent pour aller jeter la sueur de leur front et leur héritage dans les poches de Pierre Castel… Donc on va garder nos forces et notre énergie pour le bled. On ne veut plus faire du rap juste pour choquer, chopper des gonzesses, clasher… On veut faire du « Retour aux Pyramides ». Mais quand tu dis la vérité, tu blesses forcément des gens. Alors je préfère mourir pour le Cameroun que pour la France. J’ai beaucoup d’amour pour les Français, pour mes frères blancs qui luttent avec nous. Dernièrement, on a fait une marche avec Alpha 5.20 : La marche des 400. Pour symboliser les quatre cents années d’esclavage. J’ai appris beaucoup avec Alpha 5.20. Il m’a toujours donné beaucoup de bénédiction.

A : D’ailleurs, si l’on schématise, à la manière d’Alpha 5.20, Lalcko ou Al Peco, ton rap dégage quelque chose de très africain, là où la plupart veulent paraître américains.

W : Oui, c’est vrai. Les gars d’Afrique veulent venir en France, les Français aller en Amérique et les Afro-Américains revenir en Afrique. On navigue entre les continents. Mais même dans ce que tu trouves cainf’, il y a un peu de cainri dedans parce qu’un mec comme Alpha, il est cainri de ouf. Même dans la stratégie. Moi, j’ai connu les t-shirts Ghetto Fabulous Gang avant même d’avoir écouté un seul morceau. Beaucoup de gens sont en train de copier leur stratégie marketing. Tu es obligé de t’inspirer des cainris. Un groupe comme Mafia K1Fry par exemple, on pensait que c’était le plus rap français de tous. Mais c’était en réalité un des plus cainris parce qu’ils ont compris quelque chose avant tout le monde. Les cainris représentent avant tout là d’où ils viennent. Et la Mafia K1Fry a amené ça en France. Ça a cartonné parce que les gars qui n’écoutaient pas de rap au quartier se sont enfin reconnus. Mais « la puissance vient d’Afrique » comme dit Kery.

Pas de commentaire